Dans un café de Bandung, en Indonésie, un serveur en uniforme noir aux insignes SS accueille des familles souriantes. Le décor est saturé de drapeaux rouges, d’aigles stylisés, de photos d’Hitler. Les clients posent, rient, prennent des selfies. Quelques années plus tôt, en Inde, un manuel pour enfants plaçait Hitler parmi les « grands leaders » mondiaux, aux côtés de Gandhi et Mandela. En Thaïlande, un fast-food parodiait le logo de KFC en remplaçant le Colonel Sanders par le visage d’Hitler.

Pour un lecteur européen, ces images relèvent de l’impensable. Elles provoquent un mélange de sidération et de malaise profond, tant Hitler et Staline restent, ici, les incarnations du Mal total : des dizaines de millions de morts d’un côté, la Shoah de l’autre, deux architectes de guerres de remodelage du monde et d’exterminations de masse. Et pourtant, à plusieurs milliers de kilomètres, l’effigie de l’un, Hitler, peut devenir un code visuel, un gimmick culturel, un accessoire esthétique.

Comment un tel renversement est-il possible ? Que dit-il de l’érosion de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale hors d’Europe ? Et surtout, pourquoi la figure d’Hitler, plus que celle de Staline, Mao ou Pol Pot, se prête-t-elle aussi bien à ces détournements ?

Deux terrains se détachent particulièrement :

- l’Asie du Sud-Est où l’on assiste depuis deux décennies à la diffusion d’une esthétique « nazi chic » qui mêle ignorance, provocation et pop culture ;

- l’Inde où se déploie une normalisation plus profonde, liée aux manuels scolaires, à l’imaginaire du « leader fort » et au contexte politique hindou-nationaliste.

Deux histoires différentes, mais un même symptôme. Là où la mémoire faiblit, l’icône nazie peut glisser du registre de l’horreur vers celui du décor, voire de l’admiration confuse. Et, plus profondément, là où se renversent les rapports de force globaux, les récits de l’histoire eux-mêmes se déplacent : ce qui était présenté comme un socle universel risque de devenir, peu à peu, un chapitre parmi d’autres, relativisé, marginalisé, ombré.

Asie du Sud-Est : le « nazi chic », entre ignorance, pop culture et provocations

Cartographie d’un phénomène réel : bars à thème, uniformes SS et kitsch totalitaire

À Bangkok, à Séoul, à Taipei ou à Tokyo, les polémiques autour du « nazi chic » reviennent régulièrement dans la presse internationale. Elles prennent des formes étonnamment diverses.

Restaurants et bars à thème.

À plusieurs reprises, des établissements se sont inspirés de l’esthétique du IIIe Reich : drapeaux à croix gammée, portraits d’Hitler, personnel en uniforme SS. Certains bars indonésiens ont même reconstitué une ambiance de bunker, avec affiches de propagande et cartes murales de l’Europe nazie. En réponse aux protestations diplomatiques, beaucoup ont fini par fermer ou changer de thème, mais après avoir attiré une clientèle curieuse venue « voir ça de près ».

Défilés scolaires et événements publics.

Le cas le plus emblématique reste celui de lycéens taïwanais défilant en uniforme nazi derrière un tank en carton — images devenues virales dans le monde entier. Les élèves avouaient ne « pas vraiment savoir » ce que symbolisaient ces uniformes. À Bangkok et à Séoul, des parades scolaires ont aussi arboré des symboles nazis lors de fêtes costumées, déclenchant chaque fois scandale et excuses officielles.

Culture jeune, vêtements et accessoires.

Dans les marchés de Thaïlande, de Corée du Sud et du Japon, on a vu apparaître des T-shirts d’Hitler stylisé façon BD, des casquettes, des porte-clés, souvent associés à une esthétique « rebelle » ou « underground ». Ces objets ne sont pas portés par des néonazis, mais par des adolescents séduits par une iconographie forte, sans connaissance du contexte historique.

Cosplay et pop culture.

Des personnages inspirés d’officiers nazis apparaissent parfois dans les manga ou les jeux vidéo (comme Hellsing ou certains jeux de tir à la première personne). Leur reprise en cosplay crée une ambiguïté, le code visuel nazi devient un élément de fiction, un attribut de « mauvais charismatique », décliné avec un sérieux parfois troublant.

Pourquoi Hitler devient-il un motif « neutre » ou « cool » dans une partie de l’Asie ?

Contrairement à ce que croient certains Européens, rien de cela ne procède d’une adhésion idéologique massive. Le phénomène repose sur plusieurs facteurs que la recherche a bien identifiés.

Une grande distance historique et un déficit massif d’enseignement de la Shoah

Dans la plupart de ces pays, la Seconde Guerre mondiale n’est pas l’événement structurant que nous connaissons en Europe. Côté Inde, Chine et Pacifique, l’histoire enseignée se concentre sur l’occupation japonaise, la lutte pour l’indépendance, les conflits internes, les guerres civiles ou coloniales.

La question de l’extermination – six millions de Juifs et environ six millions de non-Juifs (Polonais, Roms, opposants politiques, personnes handicapées, marginaux, noirs, témoins de Jéhovah…) – est souvent absente des programmes scolaires ou mentionnée très brièvement, sans dimension émotionnelle ni mémorielle. Résultat, Hitler apparaît moins comme un monstre génocidaire que comme un « personnage historique lointain » dont les crimes ne sont ni intégrés ni ressentis dans une proximité narrative affective.

Un jeune Thaïlandais peut donc percevoir Hitler aussi bien comme un symbole d’autorité, un personnage de BD, un méchant stylisé, sans mesurer la portée criminelle de son idéologie.

La confusion autour de la svastika

Dans de nombreuses cultures asiatiques, la svastika est un symbole religieux millénaire, associé au bouddhisme, à l’hindouisme, à la prospérité. Que les nazis l’aient réappropriée n’a pas effacé son usage ancestral. Le résultat, c’est une zone de flou visuel : des jeunes utilisent le symbole nazi sans percevoir entièrement son sens et sa signification occidentale.

La pop culture mondiale adore les codes nazis

Il ne faut pas sous-estimer le rôle de la fiction. Dans les films, jeux vidéo et animes produits depuis cinquante ans, les nazis représentent le méchant parfait, au style immédiatement reconnaissable, à la fois terrifiant et caricatural. La moustache, l’uniforme noir, le brassard rouge sont devenus des codes graphiques tellement puissants qu’ils se détachent, dans l’imaginaire global, de leur ancrage historique. Cela facilite leur appropriation « décorative ».

L’esthétique fasciste fonctionne comme une provocation facile

Pour une partie des jeunes urbains d’Asie du Sud-Est, Hitler n’est pas un avatar du mal absolu, mais une figure de provocation. En le portant sur un T-shirt ou en cosplay, on signale : une forme de détachement, un goût pour l’« edgy », une envie d’enfreindre les codes, une recherche d’attention sur les réseaux. La symbolique prend souvent moins de place que la volonté d’expression individuelle.

Pressions, excuses, diplomatie : les contre-réactions existent, mais restent limitées

En réponse à ces dérives, les réactions sont désormais régulières. Les ambassades d’Israël, d’Allemagne et d’Autriche protestent publiquement à chaque scandale. Des écoles ferment temporairement, des directeurs démissionnent, des propriétaires de bars retirent les symboles. Des campagnes de sensibilisation sont menées, parfois accompagnées d’expositions sur la Shoah ou de sessions éducatives. L’UNESCO, de son côté, tente d’intégrer l’enseignement de la Shoah dans plusieurs pays asiatiques, avec des résultats prometteurs mais encore fragiles. Ces progrès sont souvent réactifs plutôt que structurels, car ils répondent à des scandales ponctuels, sans transformer en profondeur la connaissance historique.

De fait, malgré tous ces efforts, en Asie du Sud-Est, Hitler est devenu un motif visuel, un élément de décor, souvent déconnecté de sa signification historique. En Inde, la situation est différente car la banalisation de Hitler ne relève pas seulement du folklore ou du kitsch autoritaire. Elle s’enracine dans les manuels, dans l’histoire politique du pays, et dans la montée d’un imaginaire du chef fort.

En Inde, Hitler ou le best-seller de management et l’ombre portée du leader fort

Si l’Asie du Sud-Est transforme l’imagerie nazie en jeu esthétique, l’Inde opère un glissement plus profond, plus politique. Ici, Hitler ne devient pas seulement un motif de mode, mais une figure historique réinterprétée, récupérée tantôt comme modèle de leadership, tantôt comme icône d’ordre et de discipline. Ce n’est plus de la provocation, ni du kitsch, mais une dérive de représentation ancrée dans les livres, les librairies, les programmes scolaires — et parfois dans la culture politique actuelle.

Mein Kampf, un best-seller indien qui est le symptôme d’un rapport déconnecté à la Shoah

En Inde, Mein Kampf n’a jamais cessé d’être édité et vendu. Les touristes ont toujours un petit émoi en le découvrant en vente libre dans les librairies universitaires, mais aussi les kiosques, les gares et (curieusement, mais c’est la tendance) dans les rayons « self-help » ou management des librairies.

Il s’agit d’un best-seller régulier depuis les années 1990. Beaucoup de jeunes lecteurs — étudiants en commerce, en management, en marketing — déclarent s’y intéresser pour ses « leçons de détermination », sa vision de la stratégie ou de la discipline. La dimension génocidaire du texte est presque entièrement invisible à leurs yeux. Pour une partie du lectorat, Hitler devient « un grand bâtisseur », « un exemple d’efficacité », « capitaine d’industrie », « stratège impitoyable », « homme qui a osé bouleverser son époque »…

Il ne s’agit pas d’antisémitisme (la minorité juive indienne n’a jamais été persécutée), mais d’un vide mémoriel dans lequel n’importe quelle lecture instrumentale du nazisme peut s’installer — et s’installe effectivement.

Textbooks, manuels, livres pour enfants : une banalisation par le haut

Plus encore, la vision d’Hitler en Inde est directement façonnée par… les manuels scolaires.

Des manuels qui présentent Hitler comme « grand leader »

Dans certains États, ou dans certains réseaux d’écoles affiliées à des courants nationalistes, les manuels d’histoire insistent sur le redressement économique de l’Allemagne, l’ordre et la discipline, le charisme personnel d’Hitler.

La Shoah est évoquée rapidement, parfois en une phrase, car elle est considérée comme secondaire, comme un effet collatéral, quasiment comme un « détail ». Le récit devient : Hitler = leader énergique qui a rétabli la fierté nationale (certes, malheureusement avec « quelques excès »). Un schéma extrêmement dangereux.

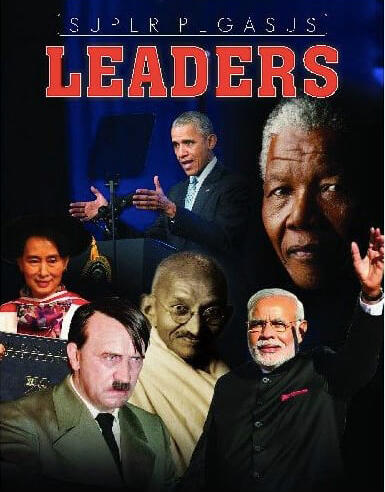

Le scandale des livres pour enfants

En 2018, un livre d’éducation civique destiné aux écoliers listait les « grands leaders mondiaux » : Mandela, Gandhi… et Hitler. En dessous, un portrait souriant d’Hitler présenté en légende comme « un leader déterminé qui a transformé son pays ». Après protestation internationale, le livre a été retiré. Mais qu’il ait pu exister — être écrit, relu, validé, imprimé, distribué — dit tout de l’état du regard sur le nazisme dans certaines strates de la société indienne.

La « saffronisation » des programmes scolaires

Qui plus est, depuis une dizaine d’années, les programmes scolaires sont l’objet d’un immense chantier de révision porté par les institutions proches du pouvoir nationaliste hindou (le BJP). Ce mouvement, appelé communément « saffronisation » (comme la couleur du nationalisme hindou), consiste à glorifier des figures hindoues, minimiser les violences intercommunautaires, réduire le rôle des minorités, notamment musulmanes, présenter l’histoire dans un récit national homogène. Dans ce contexte, Hitler devient régulièrement : un exemple d’autorité, un modèle d’unité nationale, une figure de la volonté politique. Ce n’est pas un éloge explicite du nazisme, mais une déformation idéologique qui oublie l’Holocauste ou le relègue hors-champ.

Hindutva ou quand l’idéologie nationaliste regarde Hitler et Mussolini comme des « modèles d’ordre »

Pour comprendre cette normalisation, il faut remonter à l’arrière-plan idéologique du nationalisme hindou : le Hindutva, matrice du BJP et de nombreuses organisations militantes comme le RSS. Dans les années 1920-1940, plusieurs penseurs hindouistes, fascinés par l’idée de nation homogène, regardent avec intérêt le fascisme de Mussolini, le nazisme de Hitler, leurs méthodes d’unification, leurs pratiques paramilitaires, leur culte de la discipline.

On trouve dans certains textes du Hindutva historique des comparaisons assumées entre la « race aryenne » telle que la fantasme l’extrême droite européenne et l’identité hindoue. L’Inde n’a jamais adopté un régime nazi, mais certains éléments du discours — pureté du groupe, hiérarchie religieuse, respect absolu du chef — ont trouvé un écho dans le nationalisme hindou.

Du reste, certains idéologues hindou-nationalistes, comme M.S. Golwalkar, ont puisé dans les théories raciales nazies pour penser leur propre vision d’une « nation hindoue ». De même, durant la Seconde Guerre mondiale, le leader indépendantiste Subhas Chandra Bose avait cherché l’appui de l’Allemagne nazie contre l’Empire britannique.

L’autrice indienne Arundhati Roy l’a résumé dans un entretien très commenté : une frange de l’idéologie hindou-nationaliste admire Hitler et Mussolini moins pour leurs crimes que pour leur manière d’imposer l’ordre national. Pour une partie des partisans du Hindutva, Hitler = l’homme qui n’a pas hésité = le chef purificateur = la volonté politique absolue.

C’est une fantasmatisation, pas une étude historique. Un Hitler épuré de son racisme anti-juif mais conservé comme symbole d’autorité radicale.

Quand un député indien interpelle Modi déguisé en Hitler

En 2018, un épisode très parlant a fait le tour de la presse internationale. Le député Naramalli Sivaprasad, acteur devenu élu de l’Andhra Pradesh, se présente au Parlement indien vêtu d’un costume d’Hitler avec moustache étroite et brassard à svastika. Il ne s’agit pas d’un hommage explicite au nazisme, mais d’une mise en scène politique destinée à alerter le Premier ministre Narendra Modi. Dans son rôle, le député « Hitler » rappelle comment la soif de pouvoir mène à la catastrophe et met en garde Modi contre un même destin s’il persiste à refuser des aides spéciales à son État.

L’épisode, relaté par la presse britannique, a suscité surtout de la curiosité et peu de scandale en Inde. Cette scène d’un député déguisé en Hitler pour critiquer le pouvoir en place illustre à quel point la figure du dictateur nazi peut être flexible dans le débat public indien : tantôt repoussoir, tantôt modèle d’« ordre » et de « volonté », mais presque jamais synonyme immédiat de génocide dans l’espace mental collectif. C’est précisément dans ce type de zone grise que prospère la normalisation hitlérienne.

Hitler comme projection du « leader fort » dans l’Inde contemporaine

Le plus frappant est qu’Hitler fonctionne comme figure archétypale du dirigeant fort, projetée dans un imaginaire politique qui valorise la puissance, la verticalité du pouvoir, la priorité à la majorité et la subordination des minorités. Le fantasme est celui du chef capable de « remettre le pays en ordre », au prix de décisions brutales. Hitler n’est pas perçu comme le génocidaire des Juifs (ou seulement de façon accessoire), mais comme le symbole extrême du dirigeant qui va « jusqu’au bout », sans concession. Dans un débat public où l’on accuse régulièrement les minorités (notamment musulmanes) d’être des menaces pour l’intégrité de la nation, la figure hitlérienne devient un miroir déformant, une sorte d’emblème subconscient de la rectitude autoritaire.

Une société polarisée, mais pas uniformément séduite

Il faut néanmoins nuancer : l’Inde n’est pas séduite massivement par Hitler. On observe des indignations fortes chez de nombreux intellectuels, journalistes, professeurs, et des articles qui dénoncent haut et fort la montée d’un imaginaire fascisant et la dérive autoritaire du pouvoir. Il existe toujours en Inde une presse indépendante très active.

La société indienne est traversée par des tensions et des contreforces puissantes — mais elles se heurtent à une vague de nationalisme populaire qui remet en scène un Hitler « désidéologisé » dont les projets d’extermination sont considérés comme un effet secondaire, collatéral, un side-effect regrettable mais périphérique.

Qui écrit l’histoire ? Puissances, récits et rééquilibrage du monde

L’un des fils rouges de ce tableau est aussi ancien que l’historiographie elle-même : l’histoire et la mémoire sont d’abord écrites par les puissances dominantes. Pendant des décennies, le récit de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah a été porté, structuré, institutionnalisé par l’Europe occidentale, les États-Unis, Israël. Ce récit n’est pas illégitime ; il a été nourri par des archives, des procès, des témoignages, une immense production scientifique. Mais il a été, de fait, le récit des vainqueurs et de leurs traumatismes.

Or, le XXIe siècle voit se produire un phénomène d’une autre ampleur : le rééquilibrage des puissances. L’Inde, la Chine, l’Indonésie, le Brésil, les puissances du Golfe, l’Afrique émergente portent leurs propres histoires, leurs propres blessures, leurs propres priorités mémorielles : colonisation, famines, guerres civiles, partitions, dictatures locales, occupations étrangères, massacres restés dans l’ombre des récits européens.

Dans ce contexte, ce que l’Occident tenait pour des socles immuables — la centralité de la Shoah, la figure d’Hitler comme incarnation absolue du mal — risque de devenir, dans d’autres zones du monde, un élément parmi d’autres, progressivement minoré, anémié, mis à l’arrière-plan par de nouvelles grandes narrations nationales ou civilisationnelles. Non pas forcément contesté frontalement, mais relativisé, subordonné à d’autres traumatismes mis en avant.

Shoah, colonisation, famines : quand les mémoires entrent en concurrence

Ce déplacement ne signifie pas que la Shoah serait « niée » ou réhabilitée en tant que telle, mais qu’elle cesse d’occuper le centre exclusif du récit des violences du XXe siècle. Dans de nombreux pays d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine, d’autres traumatismes occupent le premier plan : déportations, famines coloniales, massacres perpétrés par les empires européens ou par des dictatures locales, guerres civiles, partitions, génocides régionaux. Là où l’Europe a construit sa conscience sur Auschwitz, d’autres sociétés se construisent sur le souvenir d’Oradour, certes, mais aussi d’Amritsar de 1919, de Nankin fin 1937, du Bangladesh de 1971, du Cambodge des Khmers rouges ou du Rwanda.

Ce qui émerge ainsi, c’est une forme de concurrence des mémoires : la Shoah, qui s’est imposée en Occident comme paradigme du crime absolu, apparaît ailleurs comme un événement majeur, mais situé, qui doit partager l’espace symbolique avec d’autres catastrophes. À force de se présenter comme « le » centre de la mémoire universelle, l’Occident a parfois suscité, en retour, une forme de lassitude ou de soupçon : pourquoi cette souffrance-là devrait-elle primer sur toutes les autres, alors même que les crimes coloniaux ou postcoloniaux restent largement sous-exposés ?

Le risque est double. D’un côté, certains discours non occidentaux en viennent à relativiser Hitler en mettant en avant leurs propres martyrs et leurs propres bourreaux. De l’autre, des voix occidentales répondent en hiérarchisant les victimes, en opposant « nos » tragédies aux « leurs ». Dans ce bras de fer symbolique, Hitler peut glisser du statut de figure infréquentable à celui de simple pion dans une bataille des récits, ce qui contribue encore à sa banalisation.

L’ironie tragique est que l’Occident a longtemps fait la même chose avec ses propres angles morts : la traite esclavagiste, les massacres coloniaux, les génocides des peuples autochtones ont été minorés, voire gommés, dans les grands récits nationaux européens. Aujourd’hui, le retour de flamme de cette logique atteint l’Occident lui-même : ce sont ses traumatismes, ses repères fabriqués après 1945, qui risquent à leur tour d’être relativisés dans le récit global du XXIe siècle.

Dès lors, une question délicate surgit : comment l’Occident scientifique et raisonné doit-il traiter ce phénomène ? Comment défendre l’universalité de certaines leçons historiques — dont la Shoah — sans retomber dans un magistère moralisateur qui ignore les blessures d’autrui ?

Une mémoire qui s’érode, une esthétique qui s’installe – un enjeu global

Depuis une quinzaine d’années, les organismes internationaux alertent sur un phénomène inquiétant : la connaissance et la conscience de la Shoah reculent quasiment partout, y compris en Europe et aux États-Unis. Plusieurs sondages montrent qu’une part croissante des jeunes Américains ignore ce qu’est Auschwitz ; en Europe, les dates, les chiffres, les mécanismes du génocide deviennent de plus en plus flous ; les théories complotistes et la négation du génocide circulent de plus en plus facilement sur les réseaux sociaux. Une nouvelle tendance fait jour, proche du modèle indien : un intérêt pour un hitlérisme débarrassé, dans les discours, de ses velléités exterminatoires pour ne garder que le fantasme du chef efficace.

Ce recul est donc encore plus marqué dans les régions du monde où la Shoah n’a jamais été enseignée de façon structurée. Pour en revenir à notre sujet, il en résulte deux formes de dérive :

1. L’amnésie pure (Asie du Sud-Est)

Hitler flotte comme un personnage vague du XXe siècle sans lien direct avec un génocide spécifique. La Shoah n’étant pas un repère mental, rien ne s’oppose à ce qu’Hitler devienne une figure de BD ou de provocation visuelle.

2. La réinterprétation politique (Inde)

Faute de connaissance mémorielle, on peut isoler certains aspects du nazisme (« ordre », « discipline », « charisme ») et en faire un modèle. L’absence de culture mémorielle devient un terrain fertile pour le storytelling politique.

Ce ne sont pas les mêmes mécanismes, mais leurs conséquences convergent : Hitler cesse d’être un point fixe du mal.

De l’icône du Mal à l’icône d’un style : la puissance dangereuse de l’esthétique

L’un des aspects les plus troublants du phénomène est que la force esthétique du nazisme continue de se déployer malgré l’horreur historique. Le nazisme fut pensé comme une propagande totale : uniformes noirs, symétrie des rassemblements, architecture monumentale, drapeaux rouges frappés de croix gammées, emblèmes puissants, culte visuel du chef. Ces éléments agissent comme des signifiants immédiats. Ils parlent à l’œil avant de parler à la raison.

Dans la pop culture globale — films, mangas, jeux vidéo — cette esthétique est devenue un langage visuel autonome. On peut l’utiliser pour représenter aussi bien un empire galactique qu’un régime fictif de science-fiction, ou un antagoniste « stylé ».

Cette autonomie visuelle est l’une des raisons pour lesquelles Hitler, bien plus que d’autres tyrans (Staline, Mao, Pol Pot), a été « désamorcé » dans l’imaginaire mondial. Staline, par exemple, incarne le bureaucrate, le froid technocrate du goulag, le gris soviétique. Hitler, lui, incarne la théâtralité, la posture, l’excès visuel.

C’est terrible, mais c’est un fait : l’esthétique du nazisme fonctionne comme un mème, une matrice graphique facilement exportable.

Mèmes, plateformes et humour noir : la dilution numérique d’Hitler

À cette puissance esthétique s’ajoute un autre accélérateur, propre au XXIe siècle : les plateformes numériques. Sur TikTok, Instagram, X ou YouTube, Hitler est devenu un personnage de contenu comme un autre, réemployé dans des montages, des vidéos comiques, des détournements de scènes de films, des mèmes qui jouent sur l’outrance de son image. L’algorithme ne sait pas ce qu’est la Shoah ; il ne voit que des signaux d’engagement : surprise, scandale, rire nerveux, indignation.

Plus une image choque ou amuse, plus elle circule ; plus elle circule, plus elle se détache de son contexte d’origine. Cette logique attentionnelle favorise précisément ce que l’on pourrait appeler la « mêméification » d’Hitler : son passage du statut de figure historique à celui de matériau brut pour l’humour noir, le montage parodique, la punchline visuelle. Dans ce flux continu, la frontière entre dénonciation, ironie et… fascination ambiguë devient difficile à tracer.

La désinhibition asiatique autour d’Hitler n’est donc pas uniquement un produit des manuels scolaires ou des bars à thème. Elle s’inscrit aussi dans une culture numérique globale, largement façonnée par des contenus occidentaux. L’Occident exporte des jeux vidéo, des films, des blagues, des mèmes où Hitler apparaît sous des formes spectaculaires ou comiques ; ces images, une fois importées et recyclées par d’autres publics, peuvent être reçues comme de simples ressources visuelles, sans arrière-plan historique. L’économie de l’attention travaille ainsi, partout, à détisser le lien entre symbole et mémoire.

Ce que révèle la normalisation hitlérienne : un basculement des repères globaux

Le glissement de l’icône hitlérienne vers le folklore pop dit quelque chose de plus profond : la fin de l’universalité du récit antifasciste occidental. Pendant soixante ans, l’Europe et ses alliés ont imposé une narration mondiale : Hitler = mal absolu, Shoah = crime suprême, Seconde Guerre mondiale = lutte entre barbarie et humanité.

Or, avec la montée de nouvelles puissances (Inde, Chine, Indonésie), l’effacement progressif des vainqueurs de 1945, la fragmentation géopolitique, les réseaux sociaux qui déforment l’histoire, l’essor des nationalismes autoritaires, ce récit n’est tout simplement plus partagé. Il devient régional. Le nazisme n’est plus universellement perçu comme l’archétype du mal, mais comme un phénomène « européen », parfois réduit à un folklore visuel ou à un cas d’étude politique déconnecté de la morale.

Ce basculement a des implications lourdes. Il affaiblit la lutte contre la banalisation des crimes de masse. Il nourrit les dérives autoritaires qui rêvent d’un chef « fort, pur, absolu ». Il ouvre la voie à un recyclage de l’imagerie fasciste comme outil politique. Il fragilise l’idée d’une humanité unie autour d’une mémoire partagée des atrocités du XXe siècle.

En fait, ce n’est pas tant Hitler qui revient que l’idée de sa dangerosité universelle qui s’efface.

Adolf Hitler, symptôme d’un XXIe siècle démemorialisé

Dans les bars à thème de Java, dans les défilés scolaires de Taïwan, dans les T-shirts de Bangkok, Hitler n’est plus qu’un signe graphique. Un personnage parmi d’autres. Un « super mauvais stylé ».

En Inde, il devient un modèle de leader paradoxal : autoritaire, discipliné, efficace — un Hitler retranché de la Shoah, vidé de sa dimension génocidaire, remodelé par l’imaginaire nationaliste contemporain.

Ce double mouvement, esthétique et politique, révèle une vérité inquiétante qui est que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale n’est plus un langage commun. Elle n’irrigue plus la conscience collective du monde en son entier. Et lorsque l’histoire s’efface, les symboles se libèrent jusqu’à devenir disponibles pour des usages ludiques, commerciaux ou idéologiques.

Ce que nous observons n’est pas du tout une adhésion massive au nazisme, mais une érosion globale de la mémoire combinée à une ascension des nationalismes qui se nourrissent de l’oubli et de la reconfiguration des rapports de force à l’échelle planétaire.

Reste alors la question ouverte : comment l’Occident scientifique et raisonné doit-il traiter ce phénomène ? Certainement pas en se contentant de rappeler, de façon moralisatrice, les « leçons » qu’il a lui-même mis des décennies à formuler. Il lui faut d’abord reconnaître ses propres angles morts — ses silences sur la colonisation, l’esclavage, les génocides périphériques — pour pouvoir proposer un véritable dialogue des mémoires au lieu d’un face-à-face entre récits concurrents.

Il lui faut aussi soutenir, sans les confisquer, les initiatives qui viennent des sociétés asiatiques elles-mêmes. Celles qui sont menées par des chercheurs, enseignants, artistes, romanciers, cinéastes qui travaillent à inscrire la Shoah et le nazisme dans une histoire mondiale des violences de masse et non plus dans un tête-à-tête Occident vs Occident.

D’où l’urgence — culturelle, civique, humaine — de raconter cette histoire, non pour moraliser, mais pour expliquer. Tant que Hitler redeviendra un logo, un super-héros méchant mais finalement cool, un modèle de management, le monde ne sera pas armé contre les dérives autoritaires qui se nourrissent de cette désinhibition symbolique.

Vers une politique mondiale des mémoires

Derrière la question d’Hitler en Asie se profile finalement une interrogation plus large : existe-t-il encore des événements qui devraient, quelles que soient les géographies et les histoires nationales, conserver un statut de repères incompressibles ? La Shoah, l’esclavage transatlantique, certains génocides ou massacres de masse appartiennent-ils à une sorte de socle minimal sans lequel aucune communauté politique ne devrait construire son avenir ? Ou bien faut-il accepter un pluralisme intégral des mémoires, quitte à ce que chaque société érige ses propres tragédies en centre du monde ?

Plutôt que de choisir entre un universalisme imposé d’en haut et un relativisme où tout se vaut, une voie possible serait de penser une cosmopolitique des mémoires. Il ne s’agirait ni de hiérarchiser les souffrances, ni d’exiger que toutes les sociétés racontent l’histoire dans les mêmes termes, mais de reconnaître qu’il existe quelques événements dont la négation ou la trivialisation menacent l’humanité dans son ensemble. La Shoah en fait partie, non parce qu’elle serait l’unique horreur légitime, mais parce qu’elle incarne, d’une façon particulièrement aiguë, ce dont nous sommes collectivement capables lorsque la combinaison de la technique, de l’État et de la haine raciale est poussée à son terme.

Une telle politique mondiale des mémoires supposerait un double mouvement. D’une part, que l’Occident accepte enfin de regarder en face ses propres crimes et ses propres oublis – colonisation, esclavage, exterminations périphériques – ; dautre part, que les puissances émergentes intègrent dans leurs récits nationaux certains événements qui ne sont pas les leurs, mais qui engagent notre condition commune. À cette condition seulement, l’image d’Hitler pourra redevenir non un gadget graphique ou un modèle de « leader fort », mais le signe d’un seuil à ne pas franchir, quelle que soit la latitude ou la langue dans laquelle on écrit l’histoire.

Il s’agit de remettre de la profondeur là où des mondes fabriquent du superficiel afin de reconnecter le symbole à la possibilité d’une histoire universelle minimale dans un monde multi-polaire et aider à comprendre que ce qui, ailleurs, paraît « exotique » ou « décalé » est en réalité un miroir du présent, un révélateur du rééquilibrage des puissances et un avertissement pour l’avenir.