Stéphan Lévy-Kuentz est l’auteur de L’Indésiré (finaliste du prix Sade 2015), un roman pamphlétaire, atypique et érudit. Dans cet entretien pour Unidivers il revient sur la genèse de ce texte hors norme et sur sa perception de la lecture et de l’écriture.

Unidivers : Vous êtes l’auteur de L’Indésiré, publié au premier semestre 2015 chez un petit éditeur exigeant, vous poursuivez un parcours singulier. D’où vous est venue cette idée plutôt atypique de mettre en scène un mur parisien qui existe dans la réalité, mur mitoyen entre une maison d’édition et un club libertin ? Par ce livre, ne vous réfugiez-vous pas précisément derrière un mur paravent ? En opposant deux genres distincts, s’agit-il pour vous de dire tout ce qui vous tient à cœur ?

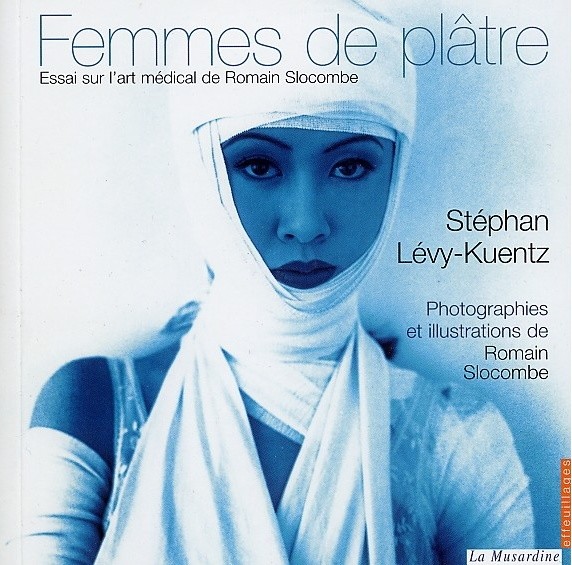

Stéphan Lévy-Kuentz : L’idée de ce récit allégorique date de vingt ans. La géographie des lieux est un pur hasard architectural qui me semblait emblématique d’un monde en voie de tribalisation. Le parti-pris de réfléchir sur cette frontière entre jour et nuit, corps et esprit, peau et papier, revenait à « mettre en mots les extrémités de l’expérience humaine » selon la formule de Paul Celan. L’antinomie est l’un de mes axes d’intérêt, car c’est de la contradiction que naît le sens ; dans Femmes de plâtre (2005) par exemple, un essai sur Éros et Thanatos à partir de photos de Romain Slocombe, ou dans La Nuit scoptophile (2013), une réflexion sur l’intimité dans l’espace public à partir d’installations d’Alain Fleischer. La question de la sexualité que vous sous-entendez est ici un levier métaphorique qui se doit plus que jamais d’interroger l’époque. À partir de ce non-dit d’ordre psychanalytique, chacun interprétera librement un dispositif qui appelle la décongestion psychique à la rescousse de l’ère du soupçon que nous traversons. Depuis le XVIIIe siècle, le fait libertin représente une désolidarisation alternative de la structure patriarcale, aussi bien de la pensée au corps que de soi à l’Autre. La nature de ce mur m’est donc apparue significative d’un nœud gordien, d’un clivage générationnel en tant que glissement de l’écrit vers l’action, de la sublimation romantique vers la jouissance immédiate, de l’Égotisme de Stendhal vers l’Altérité de Lévinas. Il s’agit donc d’un questionnement sur la réalité sociale du stéréotype, doublé d’une rêverie sur le temps et sur la perte. L’axe de mon travail se porte en grande partie sur ces contradictions qui font grincer le monde, cette vie « rugueuse » à étreindre comme l’écrivait Benjamin Fondane. C’est de ces questions qui fâchent, de ces accidents de réel pris à bras-le-corps, que jaillissent de nouvelles perspectives, pas de la pensée unique qui n’est qu’un cache-misère visant à l’immobilisme.

Stéphan Lévy-Kuentz : L’idée de ce récit allégorique date de vingt ans. La géographie des lieux est un pur hasard architectural qui me semblait emblématique d’un monde en voie de tribalisation. Le parti-pris de réfléchir sur cette frontière entre jour et nuit, corps et esprit, peau et papier, revenait à « mettre en mots les extrémités de l’expérience humaine » selon la formule de Paul Celan. L’antinomie est l’un de mes axes d’intérêt, car c’est de la contradiction que naît le sens ; dans Femmes de plâtre (2005) par exemple, un essai sur Éros et Thanatos à partir de photos de Romain Slocombe, ou dans La Nuit scoptophile (2013), une réflexion sur l’intimité dans l’espace public à partir d’installations d’Alain Fleischer. La question de la sexualité que vous sous-entendez est ici un levier métaphorique qui se doit plus que jamais d’interroger l’époque. À partir de ce non-dit d’ordre psychanalytique, chacun interprétera librement un dispositif qui appelle la décongestion psychique à la rescousse de l’ère du soupçon que nous traversons. Depuis le XVIIIe siècle, le fait libertin représente une désolidarisation alternative de la structure patriarcale, aussi bien de la pensée au corps que de soi à l’Autre. La nature de ce mur m’est donc apparue significative d’un nœud gordien, d’un clivage générationnel en tant que glissement de l’écrit vers l’action, de la sublimation romantique vers la jouissance immédiate, de l’Égotisme de Stendhal vers l’Altérité de Lévinas. Il s’agit donc d’un questionnement sur la réalité sociale du stéréotype, doublé d’une rêverie sur le temps et sur la perte. L’axe de mon travail se porte en grande partie sur ces contradictions qui font grincer le monde, cette vie « rugueuse » à étreindre comme l’écrivait Benjamin Fondane. C’est de ces questions qui fâchent, de ces accidents de réel pris à bras-le-corps, que jaillissent de nouvelles perspectives, pas de la pensée unique qui n’est qu’un cache-misère visant à l’immobilisme.

U : Vous commencez par citer pléthore de murs : des murs d’escalade au mur du son, des murs de la honte aux murs des fusillés… Puis votre discours aboutit à l’inavouable barricade de l’autocensure. Vous ajoutez « l’autocensure, le mur le plus discret, le plus transparent qui soit ». Ne serait-ce pas plutôt l’inverse ? L’autocensure, un sabordage plombé par la culpabilité ?

U : Vous commencez par citer pléthore de murs : des murs d’escalade au mur du son, des murs de la honte aux murs des fusillés… Puis votre discours aboutit à l’inavouable barricade de l’autocensure. Vous ajoutez « l’autocensure, le mur le plus discret, le plus transparent qui soit ». Ne serait-ce pas plutôt l’inverse ? L’autocensure, un sabordage plombé par la culpabilité ?

Stéphan Lévy-Kuentz : Le mur de l’autocensure est évidemment intérieur. Il se légitime par une culpabilité induite par l’intolérance. Face à la montée de l’orgueil et de la susceptibilité – disons de « fiertés » communautaristes diverses – elle vous permet d’éviter l’éradication promise par des êtres qui, trop angoissés par la fragilité de leurs certitudes, veulent vous amener à penser comme eux par la violence physique ou psychologique. L’actualité le démontre chaque jour, dans le monde civilisé comme chez les barbares. Dans une société névrotique où tout le monde se surveille, se jalouse et, j’en ai fait l’amère expérience, se vole des idées, où chacun assure ses arrières tout en masquant de piteuses contorsions mentales à visée matérialiste, la stratégie de l’autocensure a de beaux jours devant elle. C’est une histoire très ancienne, bien sûr. Si, au XVIIe siècle, La Fontaine transposa les personnages de la Cour en animaux, c’est bien pour se protéger. Roman statique, L’Indésiré est donc un pamphlet qui défend une certaine idée de la littérature en posant la question de la probité intellectuelle face à la compromission. En cela, on peut dire que le Versailles littéraire applique un certain clientélisme.

U : Que voulez-vous dire par « clientélisme » ?

Stéphan Lévy-Kuentz : Gide disait : Tout a été dit, mais comme personne n’écoute il faut sans cesse le répéter… Dont acte. Je ne vous surprendrai pas en avançant que l’écrit subit une sorte de pression implicite fondée sur des enjeux économiques doublés de retombées narcissiques. Une sorte d’omnipotence entretenue par un sérail d’auteurs estimés incontournables quoiqu’ils produisent. Un roman doit se lire facilement, se dévorer, choquer dans les limites du raisonnable et surtout se vendre.  C’est de bonne guerre évidemment, puisqu’« oser » c’est prendre le risque de perdre de l’argent, donc le poste qui vous nourrit. Mieux vaut donc, pour le décisionnaire du livre, planer dans l’air du temps tant que le vent ne tourne pas. Face à ce cahier des charges, les œuvres « non identifiables » se verront poliment écartées au profit de romans prêts-à-se-projeter : un matérialisme psychologique sans transposition, sans élévation métaphysique ni fulgurance poétique. Si, l’esprit collé au réel, ces œuvres attirent autant les projecteurs, c’est sans doute qu’elles rassurent le lecteur sur de « bons sentiments » partagés. C’est un travail de copiste finalement, un maniérisme littérairement correct dont nous finirons sans doute par sourire. Elles permettent néanmoins à l’auteur de faire valoir sa sensibilité ou de faire valider son empathie — qualités pas toujours vérifiables dans l’intimité, d’ailleurs. Formatés sur l’invariable scénario thérapeutique Crucifixion/Résolution/Résurrection, ces exercices pédagogiques ne laissent que peu d’espace à d’autres expériences narratives qui frémissent sous le volcan. Le public veut du roman, on lui donne du roman. Un roman sociétal nourri aux farines médiatiques, fossoyeur d’espèces plus rares, plus subtiles peut-être, que sont la poésie, le récit, le fragment, le texte court, le monologue, le conte parabolique, le fantastique, l’épistolaire, le texte libre et bien sûr la nouvelle qui, de Gogol à Borges, de Buzzati à Cortázar, reste un genre majeur. Une position que formule Manuel Chaves Nogales dans Histoires prodigieuses : « Je ne prétends inaugurer aucune forme inédite, ni résoudre aucun problème littéraire. J’ai écrit conformément à mon tempérament et j’ai adopté la forme la mieux à même de servir mon dessein : poursuivre jusqu’au bout l’idéal humaniste de la culture occidentale à laquelle j’appartiens, en communiquant une sensation forte et claire de l’humain – de l’humain véritable, non de ses fictions habiles ».

C’est de bonne guerre évidemment, puisqu’« oser » c’est prendre le risque de perdre de l’argent, donc le poste qui vous nourrit. Mieux vaut donc, pour le décisionnaire du livre, planer dans l’air du temps tant que le vent ne tourne pas. Face à ce cahier des charges, les œuvres « non identifiables » se verront poliment écartées au profit de romans prêts-à-se-projeter : un matérialisme psychologique sans transposition, sans élévation métaphysique ni fulgurance poétique. Si, l’esprit collé au réel, ces œuvres attirent autant les projecteurs, c’est sans doute qu’elles rassurent le lecteur sur de « bons sentiments » partagés. C’est un travail de copiste finalement, un maniérisme littérairement correct dont nous finirons sans doute par sourire. Elles permettent néanmoins à l’auteur de faire valoir sa sensibilité ou de faire valider son empathie — qualités pas toujours vérifiables dans l’intimité, d’ailleurs. Formatés sur l’invariable scénario thérapeutique Crucifixion/Résolution/Résurrection, ces exercices pédagogiques ne laissent que peu d’espace à d’autres expériences narratives qui frémissent sous le volcan. Le public veut du roman, on lui donne du roman. Un roman sociétal nourri aux farines médiatiques, fossoyeur d’espèces plus rares, plus subtiles peut-être, que sont la poésie, le récit, le fragment, le texte court, le monologue, le conte parabolique, le fantastique, l’épistolaire, le texte libre et bien sûr la nouvelle qui, de Gogol à Borges, de Buzzati à Cortázar, reste un genre majeur. Une position que formule Manuel Chaves Nogales dans Histoires prodigieuses : « Je ne prétends inaugurer aucune forme inédite, ni résoudre aucun problème littéraire. J’ai écrit conformément à mon tempérament et j’ai adopté la forme la mieux à même de servir mon dessein : poursuivre jusqu’au bout l’idéal humaniste de la culture occidentale à laquelle j’appartiens, en communiquant une sensation forte et claire de l’humain – de l’humain véritable, non de ses fictions habiles ». La littérature doit, je pense, rester un outil de transgression, d’invention, un laboratoire de l’imaginaire, elle doit conserver sa part subversive, alternative, sa part d’inattendu. Tristram Shandy, Finnegans Wake, Moby Dick, Septentrion, Le livre de l’intranquillité, Marelle, La Modification, La vie mode d’emploi, Dernier Royaume… Elle doit distordre. Réinjecter un peu de culot. De différence. De magie. C’est aujourd’hui qu’on invente demain, pas demain.

La littérature doit, je pense, rester un outil de transgression, d’invention, un laboratoire de l’imaginaire, elle doit conserver sa part subversive, alternative, sa part d’inattendu. Tristram Shandy, Finnegans Wake, Moby Dick, Septentrion, Le livre de l’intranquillité, Marelle, La Modification, La vie mode d’emploi, Dernier Royaume… Elle doit distordre. Réinjecter un peu de culot. De différence. De magie. C’est aujourd’hui qu’on invente demain, pas demain.

U : Votre livre est une brillante réflexion sociologique doublée d’une métaphore sur un système médiatique fait d’intolérance masquée, d’arrangements et de clientélisme. Par cette dénonciation éclairante, pensez-vous vraiment que le nivellement par le bas va aller en s’amplifiant ? Que toute tentative de prendre les chemins de traverse est vouée à l’échec ?

Stéphan Lévy-Kuentz : Je ne suis pas seul, loin de là, à constater ce tiers-état de la publication. La logique du livre a délogé celle de la littérature d’avant la révolution électronique. Bien qu’il y ait forcément de belles réussites, souvent inaperçues d’ailleurs, le concept de littérature équitable a curieusement moins d’écho pour l’industrie que lorsqu’il s’agit de café ou de bonnets de laine. On continue à surproduire, comme si le statut social de l’Auteur intéressait davantage que l’écriture elle-même. Je pense que l’écriture est un mélange de sculpture et de composition musicale ; avant de se mettre à sa table, tout candidat à cette astreinte devrait réfléchir sur ce que signifie l’acte d’écrire dans son acception la plus profonde. Vouloir « faire un livre » ne suffit pas. La normalité est une route goudronnée, c’est facile pour marcher, mais aucune fleur n’y pousse, Van Gogh n’avait pas tort. L’échec dont vous parlez est sans doute lié à un déficit de transmission, celle d’un esprit critique affranchi de la pasteurisation des cerveaux par le buzz et le bankable. Car qui dit prêt-à-lire dit prêt-à-penser, prêt-à-s’émouvoir ou prêt-à-s’indigner. Calquées sur le sondage politique, les rentrées littéraires ont de ce fait des relents d’électoralisme, fondées sur des intrigues de mercato plutôt que sur les qualités utopiques et stylistiques d’une œuvre. Cette littérature de variétés hésitant entre thérapie publique et exofiction tente de se faire passer pour ce qu’elle n’est pas ; martelée par la force de frappe des (mass-)médias, elle finit néanmoins par migrer dans les dictionnaires. Sans vouloir être désagréable, le suivisme de la critique, son opportunisme, son conventionnalisme sont assez déplaisants. Quand on rachète par hasard plusieurs exemplaires dédicacés de son dernier livre avec les pages pas même coupées, on cherche l’esprit de sérieux et la déontologie. En revanche, et toujours comme en politique, toute banalité se voit relayée en première page en des termes dithyrambiques que Kafka, Faulkner ou Nabokov n’ont jamais obtenus de leur vivant. Cela dit sans aucune crispation, on voit ainsi des demi-navets rafler les Prix d’Académie. Pour une large part, des textes sans travail d’écriture, sans voix intérieure, sans vision originale ou qui rechignent à se penser en termes de structure. Anne Garétta l’exprime clairement : « C’est stériliser la littérature que de la cantonner dans les limites d’une pure intrigue narrative. La grande force de la littérature, c’est justement de ne pas avoir de terrain. Même vague. Elle est absolument universelle au sens où elle est la remise en jeu de toute la variété du monde ». Il y a comme un problème de focale. Nous flottons en suspension depuis la nuit des temps dans un espace infini et le lecteur se voit baladé dans des intrigues de fourmis.

Vouloir « faire un livre » ne suffit pas. La normalité est une route goudronnée, c’est facile pour marcher, mais aucune fleur n’y pousse, Van Gogh n’avait pas tort. L’échec dont vous parlez est sans doute lié à un déficit de transmission, celle d’un esprit critique affranchi de la pasteurisation des cerveaux par le buzz et le bankable. Car qui dit prêt-à-lire dit prêt-à-penser, prêt-à-s’émouvoir ou prêt-à-s’indigner. Calquées sur le sondage politique, les rentrées littéraires ont de ce fait des relents d’électoralisme, fondées sur des intrigues de mercato plutôt que sur les qualités utopiques et stylistiques d’une œuvre. Cette littérature de variétés hésitant entre thérapie publique et exofiction tente de se faire passer pour ce qu’elle n’est pas ; martelée par la force de frappe des (mass-)médias, elle finit néanmoins par migrer dans les dictionnaires. Sans vouloir être désagréable, le suivisme de la critique, son opportunisme, son conventionnalisme sont assez déplaisants. Quand on rachète par hasard plusieurs exemplaires dédicacés de son dernier livre avec les pages pas même coupées, on cherche l’esprit de sérieux et la déontologie. En revanche, et toujours comme en politique, toute banalité se voit relayée en première page en des termes dithyrambiques que Kafka, Faulkner ou Nabokov n’ont jamais obtenus de leur vivant. Cela dit sans aucune crispation, on voit ainsi des demi-navets rafler les Prix d’Académie. Pour une large part, des textes sans travail d’écriture, sans voix intérieure, sans vision originale ou qui rechignent à se penser en termes de structure. Anne Garétta l’exprime clairement : « C’est stériliser la littérature que de la cantonner dans les limites d’une pure intrigue narrative. La grande force de la littérature, c’est justement de ne pas avoir de terrain. Même vague. Elle est absolument universelle au sens où elle est la remise en jeu de toute la variété du monde ». Il y a comme un problème de focale. Nous flottons en suspension depuis la nuit des temps dans un espace infini et le lecteur se voit baladé dans des intrigues de fourmis.

U : Justement, ne peut-on pas parler d’un esprit littéraire polyvalent ? Une littérature qui s’adresserait à tous publics, lisible sur tous supports, totalement banalisée, désacralisée, désincarnée, bloguisée ? Et malheur au lecteur qui ne sait pas faire le tri…

Stéphan Lévy-Kuentz : Personne ne se plaindra que la vie littéraire gagne du terrain. Mais si elle a entamé une courbe exponentielle, a-t-elle gagné en qualité pour autant ? Je ne sais pas. Sans véritable médiation, le lecteur peut aussi s’y perdre. Comme pour le roman sur papier, a déferlé un tsunami de langage banalisé qui a assez peu à voir avec l’écriture. Désincarner, désacraliser, me semblent être des leurres, des postures dogmatiques qui éradiquent toute idée d‘épaisseur, de verticalité, dont chacun a besoin pour exister, Sisyphe le premier. De toute façon, et ce n’est pas un drame, le sacré repoussera toujours sous une forme ou sous une autre, comme la queue du lézard.  Même dans son absence. Et puis regarder en silence faseyer une rangée de peuplier sous l’effet du vent, c’est déjà être dans le sacré. Le quotidien est trop vulgaire, trop entêtant pour avoir à en subir la duplication permanente et sans recul. On a compris, merci. Afin de le « dénoncer » de leur héroïsme, certains auteurs sont persuadés de dépeindre leur époque, mais, se privant de toute transposition, de toute stylisation, de toute prospective, ne font finalement que le décalquer. Vous aurez compris que je ne suis pas certain qu’on réenchante le monde en le relatant dans ce style sujet-verbe-complément qui, afin de brouiller les pistes aux yeux de leurs juges, se déclare « épuré ». Heureusement pour nous que les chercheurs en biologie ou en psychologie ne sont pas de cette « école ». Cet état des lieux sur le refus de la complexité, je j’avais explicitement pointé du doigt en 1998 dans Du même auteur, salué par André Schiffrin. D’autres, de Pierre Jourde à Olivier Rohe (et après Julien Gracq bien sûr) ont enfoncé ce clou. On se doit de produire une littérature pour toutes les « sensibilités », la question ne se pose même pas, mais il se trouve qu’est apparu un mépris populiste envers l’exigence ; une exigence curieusement amalgamée avec l’élitisme alors qu’il ne s’agit finalement que d’une tentative de nivellement par le haut. L’exigence, c’est offrir à l’autre le meilleur de soi-même. Allez comprendre. Pris dans cette nasse économique, beaucoup de petits éditeurs aussi indépendants que précaires continuent de tenter des aventures audacieuses. S’ils perdent chaque jour du terrain sur les broyeuses, s’ils sont très peu présents sur les tables, dans la presse et a fortiori dans les prix, c’est tout simplement qu’ils ne jouent pas la partition demandée. Grands éditeurs ? Petits éditeurs ? Qui peut citer celui de La Divine Comédie de Dante, celui du Prince de Machiavel dans leur première édition ? La question reste donc celle du texte, rien que du texte. Il ne faut ni généraliser, ni céder à l’amertume ou à la réaction, ce serait un échec, mais le fait est que le classement des meilleures ventes est assez consternant. Métaphore de Bernard Noël : « Le meilleur produit culturel — nous fait-on croire — est celui qui a été consommé par le plus de gens : on comptabilise la consommation pour tendre au consommateur un miroir où la qualité a son visage. En somme on veut le séduire avec ses propres traits. ». En le confinant dans ses attentes supposées, cette logique conforte le lecteur dans les limites d’un lectorat qu’il est censé représenter. Face à la manne que génère le « votre minute d’émotion », le travail d’élévation n’est pas fait. Et comme en politique, tout se paie plus tard. Ne perdons pas de vue que c’est le discernement des individus qui assure l’avenir des démocraties qui les abritent. C’est une écologie de l’esprit qu’il serait judicieux de ne pas brader…

Même dans son absence. Et puis regarder en silence faseyer une rangée de peuplier sous l’effet du vent, c’est déjà être dans le sacré. Le quotidien est trop vulgaire, trop entêtant pour avoir à en subir la duplication permanente et sans recul. On a compris, merci. Afin de le « dénoncer » de leur héroïsme, certains auteurs sont persuadés de dépeindre leur époque, mais, se privant de toute transposition, de toute stylisation, de toute prospective, ne font finalement que le décalquer. Vous aurez compris que je ne suis pas certain qu’on réenchante le monde en le relatant dans ce style sujet-verbe-complément qui, afin de brouiller les pistes aux yeux de leurs juges, se déclare « épuré ». Heureusement pour nous que les chercheurs en biologie ou en psychologie ne sont pas de cette « école ». Cet état des lieux sur le refus de la complexité, je j’avais explicitement pointé du doigt en 1998 dans Du même auteur, salué par André Schiffrin. D’autres, de Pierre Jourde à Olivier Rohe (et après Julien Gracq bien sûr) ont enfoncé ce clou. On se doit de produire une littérature pour toutes les « sensibilités », la question ne se pose même pas, mais il se trouve qu’est apparu un mépris populiste envers l’exigence ; une exigence curieusement amalgamée avec l’élitisme alors qu’il ne s’agit finalement que d’une tentative de nivellement par le haut. L’exigence, c’est offrir à l’autre le meilleur de soi-même. Allez comprendre. Pris dans cette nasse économique, beaucoup de petits éditeurs aussi indépendants que précaires continuent de tenter des aventures audacieuses. S’ils perdent chaque jour du terrain sur les broyeuses, s’ils sont très peu présents sur les tables, dans la presse et a fortiori dans les prix, c’est tout simplement qu’ils ne jouent pas la partition demandée. Grands éditeurs ? Petits éditeurs ? Qui peut citer celui de La Divine Comédie de Dante, celui du Prince de Machiavel dans leur première édition ? La question reste donc celle du texte, rien que du texte. Il ne faut ni généraliser, ni céder à l’amertume ou à la réaction, ce serait un échec, mais le fait est que le classement des meilleures ventes est assez consternant. Métaphore de Bernard Noël : « Le meilleur produit culturel — nous fait-on croire — est celui qui a été consommé par le plus de gens : on comptabilise la consommation pour tendre au consommateur un miroir où la qualité a son visage. En somme on veut le séduire avec ses propres traits. ». En le confinant dans ses attentes supposées, cette logique conforte le lecteur dans les limites d’un lectorat qu’il est censé représenter. Face à la manne que génère le « votre minute d’émotion », le travail d’élévation n’est pas fait. Et comme en politique, tout se paie plus tard. Ne perdons pas de vue que c’est le discernement des individus qui assure l’avenir des démocraties qui les abritent. C’est une écologie de l’esprit qu’il serait judicieux de ne pas brader…

U : Vous venez également d’obtenir la Bourse 2015 de Création d’Avant-Garde de la Société des Gens de Lettres. Vous inscrivez donc votre travail entre la fiction et l’essai, pouvez-vous expliciter votre « projet » littéraire ?

U : Vous venez également d’obtenir la Bourse 2015 de Création d’Avant-Garde de la Société des Gens de Lettres. Vous inscrivez donc votre travail entre la fiction et l’essai, pouvez-vous expliciter votre « projet » littéraire ?

Stéphan Lévy-Kuentz : Il est très simple et l’a toujours été. Ne suivre aucun courant, rester singulier autant que possible, essayer de créer une langue authentique. Maintenir cette cohérence, dans mon coin. Selon Levinas, Être libre, c’est faire ce que personne ne peut faire à ma place. J’aime que l’essai et la fiction communiquent, deux genres qui n’ont jamais cessé de se féconder. Dans l’exercice romanesque, qui fait souvent appel au monologue, je produis depuis bientôt vingt ans du « il y a » plutôt que du « moi je ». En donnant la parole aux angles morts, il s’agit de dés-héroïser la narration. Et habiter autrement l’espace du récit veut dire prendre ses distances avec la linéarité du feuilleton, créer des distorsions qui rappellent que la lecture est à la fois voyeurisme et soumission consentie à une parole.

U : Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?

Stéphan Lévy-Kuentz : Mes « fictions » sont en fait des dispositifs scénographiques. Pour revenir à Du même auteur (1998), le narrateur écrit à rebours de son désir d’écrire et crée une dynamique renversée ; se nourrissant de sa propre réticence à écrire un roman « à l’américaine » destiné à conquérir le public, le manuscrit finit par se fondre dans ce qu’il combat et revient naître sur son point de départ. Tout en prônant l’autoédition. Dans Tu me fais mal avec ton coude (2006), roman épistolaire adressé à la femme d’un commandant néo-nazi, c’est le livre que tient en mains cette lectrice potentielle qui incarne la narratrice fantôme, et l’auteur qui fait de son lecteur un complice. Dans Lettre ouverte à un brave (Derrière la salle de bains, 2014), la mise en abyme permet au texte lui-même de traquer son lecteur jusqu’à l’achever. Et dans L’Indésiré, la parole transpire d’un mur mitoyen à deux mondes hétérogènes qui en épie la vie secrète. Dans le même esprit, mon traité Sur le Football (2012) préfacé par Pierre Bourgeade consistait en une lecture biologique, vue du cosmos, de ce phénomène de société. Tout cela pour dire qu’il ne s’agit pas de dé(cons)truire à tout prix le roman dix-neuvièmiste ou l’autofiction, mais de déjouer l’angle de vue traditionnel. Un pas de côté qui n’empêche en rien la lisibilité. Évidemment, au regard du monde brutal qui s’avance avec ses yeux noirs, ces préoccupations de salon semblent un peu dérisoires… Il n’est pourtant pas inutile de repenser notre rapport à l’Autre, au quotidien, à la destinée. Continuer à retoucher le réel, le réactiver, contrer autant que faire se peut ce ressentiment larvé qui empiète chaque jour en silence sur notre liberté de penser.

Stéphan Lévy-Kuentz L’Indésiré, Éditions Dumerchez 2015

Crédit photo : Mathieu Bourgois