On (r)ouvre La Défaite de l’Occident, paru il y a exactement deux ans, pour comprendre la Russie, l’Ukraine, l’Amérique, l’Europe et le… Groenland. On se retrouve à regarder, presque malgré soi, l’état de nos nerfs collectifs. Emmanuel Todd n’écrit pas au sujet de la guerre, mais sur ce que la guerre révèle quand des sociétés se parlent à elles-mêmes dans un miroir fêlé. Une séquence où la parole officielle se tend, où les évidences se défont, où la morale publique devient tantôt boussole, tantôt écran.

Dans ce miroir, l’Occident ne serait plus la civilisation sûre d’elle qui distribue des leçons, ni même un bloc cohérent. Il serait un monde qui se raconte (se berce ?) encore sa puissance alors que ses fondations industrielles, éducatives, morales se sont creusées de galeries. Et l’Ukraine devient, sous sa plume, le test sanguin. Un conflit qui mesure, au plan matériel comme au plan symbolique, la solidité réelle des discours, la capacité à produire, à durer, à tenir la logistique, à consentir au sacrifice sans se déliter intérieurement. En filigrane, une question que l’Europe évite souvent d’affronter frontalement, hors de quelques philosophes et chercheurs : qu’est-ce que l’Occident veut être lorsqu’il ne peut plus se définir seulement par sa supériorité supposée, ni par l’évidence de ses récits ? Pendant ce temps, l’Asie — diverse, concurrente, parfois contradictoire — poursuit, imperturbable, son essor industriel, technologique et démographique (Inde versus Chine), sans attendre que l’Europe ait clarifié son propre langage du réel.

Deux jambes, un même vertige

Pour entrer dans Emmanuel Todd sans se laisser hypnotiser par son grand récit, il faut poser d’emblée deux réalités qui travaillent déjà l’Occident, en sourdine, et qui éclairent son emploi central d’un mot aimanté, discuté, parfois trop commode : nihilisme. Le terme peut sembler outré, englobant, presque fourre-tout. Mais il ne tombe pas du ciel. Il s’appuie ici, chez Todd, sur deux transformations profondes, l’une démographique, l’autre symbolique. Décrire ces failles n’implique pas de célébrer les modèles concurrents ; la cohésion peut aussi être produite par la contrainte, et les régimes rivaux ont leurs coûts, leurs impasses, leurs violences. Il s’agit simplement de regarder ce qui, chez nous, se défait.

Première jambe : les balançoires vides ou la démographie comme fait social total

Il y a d’abord un phénomène mondial, silencieux et massif, la dénatalité. Dans les pays riches, les générations ne se renouvellent plus. Les maternités se contractent, les classes d’âge se rétrécissent, les maisons de retraite se remplissent, et l’État-providence, qui est une promesse faite à la durée, découvre que la durée elle-même change de forme, se contracte. Qu’on défende l’État social ou qu’on le récuse, il dépend d’un pacte démographique et productif : moins d’actifs, moins de recrues, moins de soignants, moins d’enseignants, moins d’ingénieurs, plus de dépendance, plus de tensions redistributives. En France, la baisse de la fécondité s’amorce nettement au milieu des années 2010. 2016 marque, pour beaucoup, un seuil symbolique. Puis la tendance se prolonge, et la période récente la durcit.

Le Covid n’a pas créé ce mouvement, mais il a agi comme un accélérateur de conscience, un précipitateur. L’incertitude n’est plus seulement un contexte économique ou géopolitique, elle s’est logée dans les calendriers intimes : projets de parentalité reportés, trajectoires d’installation différées, confiance dans l’avenir beaucoup moins disponible. Depuis, on a le sentiment d’un basculement culturel plus profond, fait de micro-choix qui finissent par ressembler à une logique collective. Le couple se reconfigure, la parentalité se renégocie, la famille traditionnelle perd de sa centralité normative, sans que cela signifie nécessairement que le désir d’enfant s’éteigne.

Deuxième jambe : la disparition du récit-ciment : l’Occident après la « sortie de la religion » et l’Europe avant « l’entrée dans l’identité »

La seconde transformation est moins visible, mais plus vertigineuse. Elle touche au ciment symbolique. Une société ne tient pas seulement par ses institutions, ses budgets, ses procédures. Elle tient aussi par un langage partagé du devoir, du futur, de la limite, du sacrifice acceptable, de ce qui mérite d’être transmis. Marcel Gauchet a donné à ce basculement un cadre puissant avec l’idée de « sortie de la religion ». C’est une grammaire occidentale, pas une loi mondiale. Non pas la disparition de toute croyance, mais la fin d’un principe organisateur de l’être-ensemble. La modernité, au plan politique, se définit par l’autonomie. Elle gagne en libertés, en droits, en pluralisme. Mais elle perd un mécanisme ancien, celui qui unifiait sans toujours avoir besoin d’argumenter.

Par quoi remplace-t-on un récit-ciment quand la transcendance n’est plus une évidence partagée ? Par des valeurs, certes. Par des droits, souvent — conquête irremplaçable. Par un discours moral, parfois. Mais ces substituts peuvent aussi se fragmenter, devenir des marqueurs de classe, des tests de pureté, des instruments de distinction plus que des mécanismes d’union.

Or même les États-Unis, longtemps perçus comme l’exception religieuse du monde occidental, n’échappent plus à une sécularisation de fond. Cela ne signifie pas la fin de toute religion, ni la disparition des croyants, mais une transformation durable du paysage. Là encore, la question n’est pas de regretter ou de célébrer. La question est politique : qu’est-ce qui fait tenir une communauté quand les anciens ressorts s’érodent et que les nouveaux ne suffisent pas toujours à fabriquer du commun ?

Quant à nous, force est de constater l’échec de l’Union européenne à créer un citoyen européen au sens fort, c’est-à-dire un individu capable de se reconnaître partout dans l’Union dans un commun narratif identitaire — non pas une uniformité, mais une grammaire partagée du « nous », un minimum de symboles, de récits, de fiertés et de limites assumées. L’Europe a remarquablement su produire du droit, de la norme, de la monnaie, des dispositifs, des programmes. Elle a souvent préféré l’ingénierie au récit, la régulation à l’imaginaire, la procédure à l’incarnation.

Ce n’est pas un argument contre l’Union européenne. C’est même, au contraire, l’un de ses avertissements les plus pressants. Car si l’Europe ne réapprend pas à parler au plan symbolique — à dire ce qu’elle est, ce qu’elle veut, ce qu’elle refuse, ce qu’elle promet — alors elle restera cet objet politique étrange, puissamment normatif, souvent efficace, mais insuffisamment habitable. Et c’est exactement le point où la question toddienne du « récit-ciment » cesse d’être une controverse d’essayiste pour devenir un problème pratique de gouvernement et d’habitabilité démocratiques.

L’Ukraine ou le danger de transformer un peuple en variable

Au plan de l’Europe, ses extrêmes-frontières sont occupés par deux pays, l’Ukraine et le Groenland. Au plan narratif, l’Ukraine est le grand révélateur. Emmanuel Todd insiste sur les fractures historiques, culturelles, religieuses, linguistiques. Il cherche des lignes de faille internes, il refuse les cartes trop lisses. Le geste n’a rien de scandaleux en soi. Il devient même nécessaire si l’on veut comprendre la profondeur d’un conflit, au lieu de se contenter d’une imagerie de blocs.

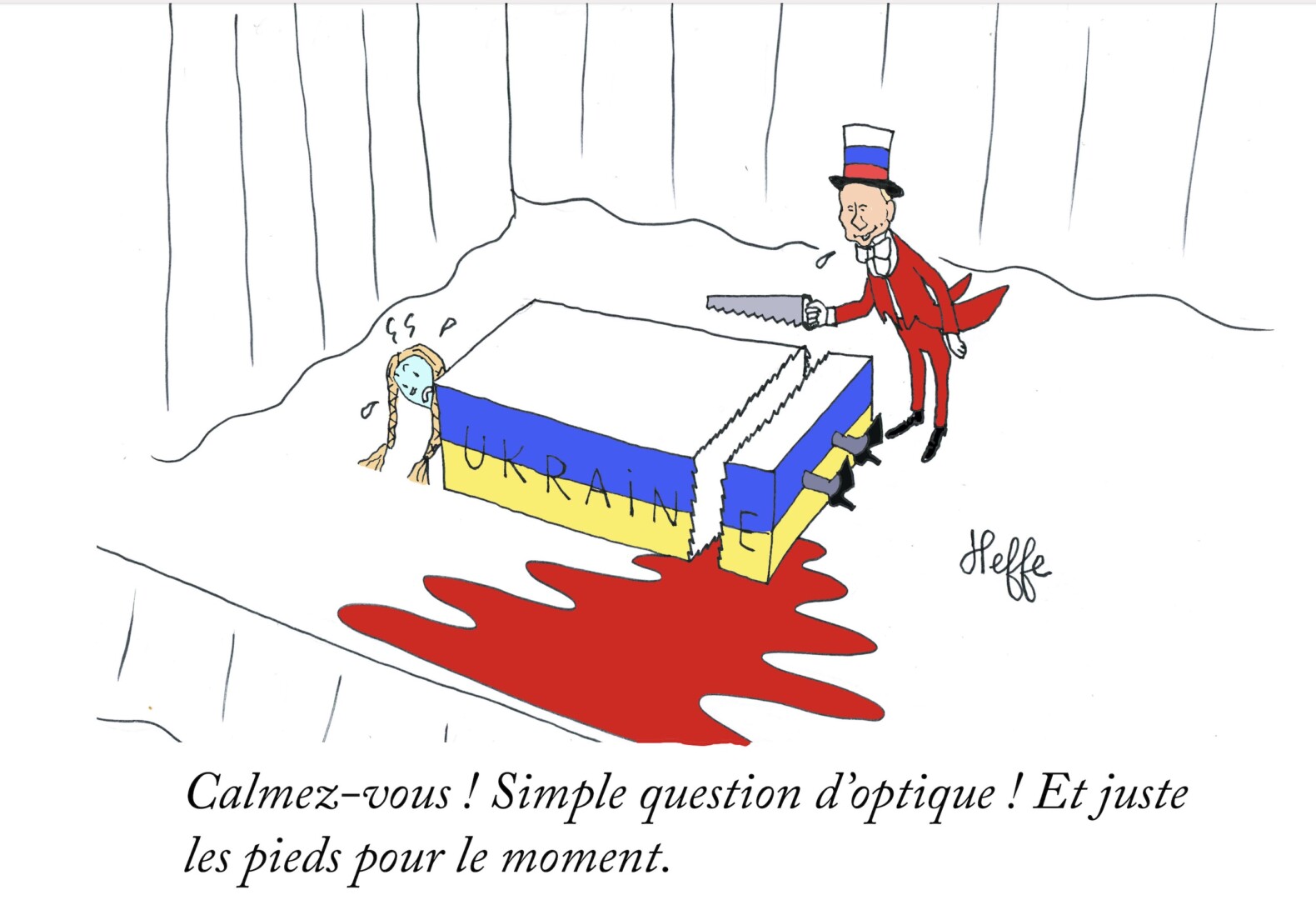

Mais la pente dangereuse arrive vite. À force de lire l’Ukraine comme un simple théâtre d’affrontement entre puissances, on risque d’y dissoudre la singularité politique d’un peuple qui agit, qui choisit, qui se trompe parfois, qui s’accroche, qui se sacrifie. Une guerre n’est pas seulement une mécanique. C’est une expérience humaine qui reconfigure les identités, qui fabrique des fidélités, qui radicalise des appartenances. Elle crée du réel, au sens le plus tragique du terme. Or Todd, quand il cherche la structure, tend parfois à amoindrir l’événement. Il veut expliquer la guerre. Mais l’événement-guerre explique aussi la transformation des sociétés. Entre structure et choc, l’équilibre est difficile, et il n’est pas toujours tenu jusqu’au bout.

C’est ici que l’essai touche une zone sensible. Ce que je reproche à Todd n’est pas seulement de « mal lire » l’Ukraine. C’est de risquer, malgré lui, un effet de réduction, celui qui transforme un peuple en variable d’ajustement dans une démonstration. Une variable utile à une thèse. Or l’Ukraine n’est pas un symbole. C’est un pays qui existe dans la douleur, avec ses choix, ses contradictions, ses morts. Cette évidence-là, lorsqu’elle s’efface derrière l’analyse, fait basculer la discussion de la géopolitique vers une forme de désinvolture involontaire.

Groenland ou la norme qui vacille quand l’allié parle la langue de la contrainte

La résonance avec l’actualité est, ici, presque brutale. Car la séquence ouverte par Donald Trump au sujet du Groenland ne se contente pas d’inquiéter au plan stratégique. Elle brouille au plan moral ce que l’Occident prétend défendre au plan du droit. Quand un président américain lie l’avenir d’un territoire à des menaces tarifaires, et laisse planer l’idée d’un passage en force, il réintroduit dans le champ occidental une vieille grammaire que l’on croyait réservée aux rivalités d’empires. La souveraineté redevient, non pas un principe intangible, mais un objet de pression, une monnaie de puissance.

Le problème n’est pas seulement la provocation. Le problème, c’est ce qu’elle autorise comme pédagogie noire. Car si l’un des centres de l’alliance occidentale suggère, même implicitement, qu’un territoire peut être exigé au nom d’un intérêt supérieur, alors la condamnation de l’annexion et de la guerre de conquête perd en netteté. Elle ne disparaît pas. Elle devient contestable, attaquable, et surtout exploitable. Moscou n’a plus qu’à reprendre l’argument, non pour se justifier au plan juridique, mais pour se légitimer au plan rhétorique, en disant en substance que le monde revient aux rapports de force, et que l’Occident ne fait que les pratiquer avec de meilleurs costumes.

Autrement dit, le Groenland n’est pas seulement une crise transatlantique. C’est une crise de cohérence. Elle révèle à quel point la frontière entre « défense de principes » et « usage de moyens » peut se fissurer. Et elle donne, par ricochet, une épaisseur nouvelle à l’intuition toddienne, celle qui voit dans la fatigue occidentale un basculement, non seulement de puissance, mais de croyance dans ses propres règles. Le choc est simple. On ne peut pas rappeler le monde à la non-acquisition par la force, tout en tolérant que la menace devienne un mode de négociation acceptable entre alliés.

Ukraine + Groenland

Ce moment donne, à sa manière, des billes à Emmanuel Todd, mais plutôt comme illustration que comme preuve. Il ne démontre pas que l’Occident serait “nihiliste” au sens profond, il montre quelque chose de plus simple et plus brutal, un relâchement de l’intangible. Quand l’idée même d’exiger un territoire devient dicible au sommet d’une démocratie alliée, sous forme de pression économique ou de menace plus obscure, la norme cesse d’apparaître comme une évidence. Elle redevient un instrument, donc une chose contestable, donc une chose négociable. C’est exactement le type de bascule que Emmanuel Todd aime saisir, cette minute où le langage du droit et le langage de la puissance se télescopent, et où l’alliance ressemble moins à une communauté de principes qu’à un rapport de force.

Et c’est là, surtout, que le Groenland finit par “parler” de l’Ukraine. Non parce qu’il y aurait symétrie, mais parce que ce brouillage fournit à Moscou une ressource rhétorique. Si l’on accepte que la contrainte puisse redevenir une méthode, même à l’état de menace, même entre alliés, alors l’agression russe gagne un argument d’opportunité, un argument de cynisme, celui qui dit que le monde revient aux prédations et que l’Occident n’en serait pas exempt. La conséquence est redoutable, car elle affaiblit l’écart moral que l’Europe s’efforce de maintenir. Todd n’avait pas besoin de Trump pour formuler sa thèse, mais Trump, par sa désinhibition, rend cette thèse audible au pire endroit, celui où l’on a justement besoin de cohérence pour tenir le droit, tenir l’alliance, tenir l’idée même de limites.

Trump, symptôme de la grande puissance inquiète

Dans ce cadre, Donald Trump ne serait pas l’accident qui déraille, mais le symptôme d’un mouvement plus profond, la manifestation brutale d’une puissance qui se vit comme une bête blessée. Le geste agressif, la menace, la contrainte, ne seraient pas seulement un style. Ils deviendraient un langage de repli, celui d’une hégémonie qui sent ses marges se refermer et compense la perte relative par l’excès de volonté prédatrice.

Ce que cette grille suggère, c’est que l’Amérique, face à la montée de l’Indo-Pacifique et à la gravité économique et industrielle déplacée vers l’Asie, agirait moins comme l’arbitre (serein) d’un ordre mondial que comme un acteur en rétrécissement stratégique, tenté de transformer la faiblesse relative en démonstration de force. Le Groenland, dans ce récit, n’est plus seulement une lubie impériale. Il devient l’un de ces gestes de sécurisation — voies maritimes, ressources, positions — qui traduisent une intuition angoissée. Le centre du monde ne se situe plus là où l’Occident s’était habitué à le placer. Et c’est précisément ce déplacement, plus que Trump lui-même, qui rend si inflammable la question de l’Ukraine. Quand la norme se fragilise chez l’allié, elle devient plus facile à piétiner chez l’adversaire.

C’est ainsi que la Défaite de l’Occident, qu’on l’aime ou non, joue son rôle. Il nous force à revenir à la question la plus politique de toutes, celle qu’il pose en creux, derrière ses chiffres et ses provocations : qu’est-ce que nous avons encore de commun et qu’est-ce qui, demain, pourrait nous tenir autrement, de nouveau en commun ?