L’écrivain Maurice Genevoix est entré au Panthéon en novembre 2020. Geste d’hommage à la voix narrative et inoubliable de la Grande Guerre.

Au soir de sa vie, Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de l’Académie française, ressentit la nécessité de revenir sur la mort qu’il avait frôlée à trois reprises, dans la Meuse, entre août 1914 et avril 1915. Pendant l’été 1971, il rédigea un petit livre beaucoup moins cité que le fameux ensemble intitulé Ceux de 14. Dans ce texte, aussi fort que bref, notre homme de quatre-vingts ans y dialogue avec le jeune lieutenant qu’il fut alors et qui batailla au cœur de la Grande Guerre. Maurice Genevoix a voulu transmettre là son expérience intime de frère des hommes face aux affres de la mort.

L’académicien l’écrit au détour d’un chapitre de son Bestiaire sans oubli, le dernier de ses trois Bestiaires publié en 1971 : l’homme vieillissant a voulu revenir une ultime fois sur ses souvenirs de jeunesse marqués par la Grande Guerre. « Si le loisir m’en est donné, je reparlerai de ces choses, des balles qui passent, des balles qui frappent, et de la mort des jeunes guerriers. Non dans ce livre voué à la vie [Bestiaire sans oubli] ; ailleurs dans un essai venu des rives très lointaines, et que je voudrais secourable. »

Cet essai, il l’appellera La Mort de près, livre qu’il aurait pu sous-titrer « [ma] vie quotidienne menée au voisinage de la mort », ainsi écrit cinquante-sept ans après la guerre d’un jeune lieutenant à trois reprises blessé par le feu allemand, à trois reprises échappant de peu à une funeste fin. Ce livre est comme un rappel épuré de son vaste, terrible et fiévreux monument littéraire que fut Ceux de 14 qui rassemblait, en mille pages environ, cinq textes – Sous Verdun (1916), Nuits de Guerre (1917), Au Seuil des Guitounes (1918), La Boue (1921) et Les Éparges (1923). La Mort de près est le récit, bref et bouleversant, d’un homme qui revient, avec la sérénité d’un écrivain au proche terme de sa vie, dans les zones douloureuses de la mémoire quand il côtoyait le danger et frôlait la mort, cette grande faucheuse guerrière « qui cesse alors d’être perçue comme un concept, mais tout à coup continuellement comme une présence, aussi réelle que celle d’un frelon qui va bourdonnant autour de votre tête, s’éloigne un peu, revient, vous horripile la peau du frôlement de ses ailes et qui, d’un instant à l’autre, peut piquer, va piquer. Et s’il pique… »

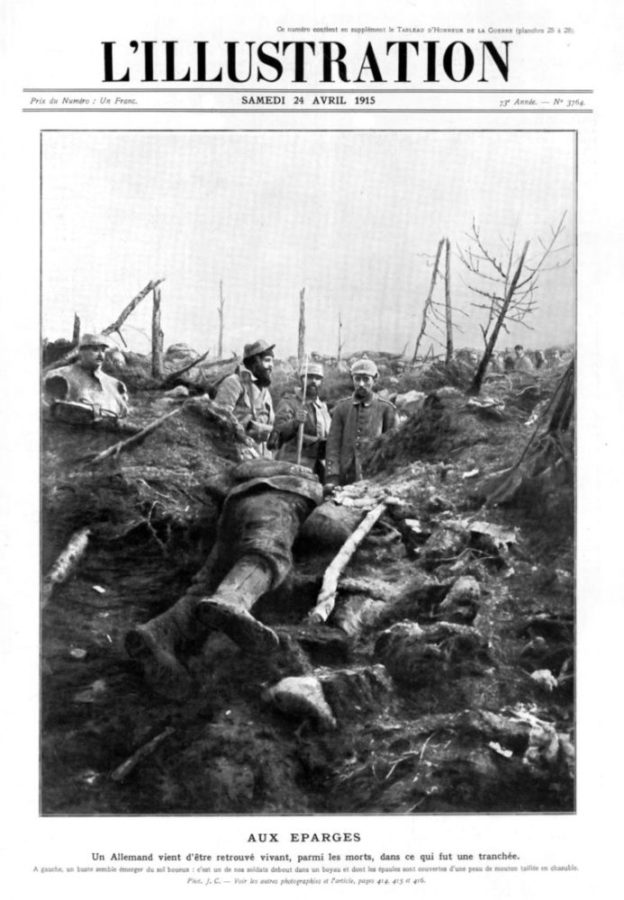

En février 1915, aux Éparges, l’officier Genevoix lance ses ordres à ses hommes, « ces présences fraternelles, exaltantes. » Autour d’eux, au-dessus d’eux, les balles fusent, dans un singulier tintamarre : « Certaines chantaient par-dessus nos têtes, effilaient un sifflement doux, modulé, qui s’en allait très loin, jusqu’à la limite de l’ouïe. D’autres ronflaient, d’autres miaulaient, d’autres semblaient rebondir dans leur vol, comme si elles eussent ricoché sur l’air même… » Les premiers soldats tombent autour de lui : « Et soudain tout contre moi, à ma gauche, la sensation d’un vide, d’une suppression insupportable qui attente à l’ordre du monde, ce gisant déjà inerte, cette chair morte jetée à terre, ce jeune coureur à jamais immobile dont la place vide continue de me suivre, de me poursuivre. Ce cri rauque, étranglé, qui m’est resté dans les oreilles, qui l’a poussé ? Est-ce lui, ce premier mort dépassé ? Je viens d’en percevoir un autre, un troisième. J’ai entendu aussi très nettement, à ne pouvoir m’y tromper, le choc des balles qui entraient dans les corps, bref, étouffé, comme une lame de couteau assénée par un poing furieux. Désormais, je sais que le feu tue. »

Ce fut le premier affrontement sanglant et meurtrier vécu par le jeune lieutenant face à l’ennemi. Au rapport, le commentaire de sa hiérarchie l’indigne encore un demi-siècle plus tard quand il donne à ses supérieurs le nombre de ses pertes : « Que ça ? » Façon, peut-être, qu’a « la mort de banaliser aussi ses atteintes, de semer les cadavres et de les transformer peu à peu en objets ordinaires, démythifiés de leur propre visage, des regards qui avaient croisé les nôtres, des voix que nous avions entendues. »

Ces hommes, survivants des premiers assauts du bataillon, étaient renvoyés, sur d’inconscients et terrifiants ordres des mêmes officiers supérieurs, vers les mêmes terrains de bataille et les mêmes champs d’horreur, avec, pour les malheureux, « l’impression accablante d’une condamnation à mort sans recours en grâce possible, une roulette russe dont le percuteur frapperait à coup sûr demain la balle du barillet. Je pense qu’une telle aberration n’a pas peu contribué à soulever les sursauts intérieurs qui allaient aboutir un jour aux mutineries de 1917. »

Maurice Genevoix ancre son récit autour de trois moments où il a vu la Mort de près. Le lecteur y retrouve les mêmes camarades d’infortune que dans Ceux de 14 : Duval, Lardin, Bouaré, Biloray, Perrinet, Lardin, Dast, Mounot, Butrel, Porchon. L’épouvantable boucherie y est dite avec le même réalisme et la même effroyable cruauté : « Celui-ci, qui contenait à deux mains ses intestins, hernie énorme. Celui-ci, que nous vîmes s’asseoir, s’accoter au tronc d’un hêtre, ouvrir son pantalon, retirer une balle de ses testicules et la mettre dans son porte-monnaie. Et surtout l’éclat rouge du sang, cette couleur révélée, écarlate, qui semblait s’exalter et presque flamber au soleil.»

La première fois, c’est un éclat d’obus qui atteint Maurice Genevoix au ventre. Assommé par le choc, il s’abrite sous un hêtre et voit ses hommes autour de lui continuer la charge. La pensée de la mort l’envahit alors. « Je vais sombrer, à moins de vingt-quatre ans, c’est injuste. » Qu’est-ce que j’ai eu de meilleur dans ma vie ? Les belles images de sa jeune vie en péril défilent aussitôt : « Le jardin de mes grands-parents, à Châteauneuf, les pruniers pourpres, la tonnelle d’aristoloches, la balançoire, la chaleur d’août, la pelouse où bondissent les sauterelles. » Ouvrant précautionneusement sa capote et palpant son ventre, il comprend qu’il n’est pas blessé, par miracle, et que le projectile a rebondi contre un bouton d’acier et la boucle de son ceinturon. « Ainsi la mort s’était jouée de moi et non moi d’elle. […] J’avais beau avoir “compris’’, être sauf de cette agression d’images, si intenses, si poignantes, qui m’avaient assiégé tant que je me pensais mourant, je ne parvenais pas à croire, à accepter ce caprice, cette farce cruelle de la mort.»

Une deuxième fois, la mort le frôle plus sérieusement encore quand un obus explose à ses pieds, massacrant deux de ses soldats à ses côtés. « J’étais indemne. Il ne fallut que quelques instants pour que le monde se reconstituât, dans sa hideur et sa barbarie.»

La troisième fois est la pire, quand il est gravement touché aux Éparges. Trois balles, tirées successivement par le même soldat allemand, à bout portant, déchirent son bras gauche et traversent un poumon. Lourde hémorragie, intense douleur, évacuation sur un brancard de fortune vers un poste de secours au milieu d’une multitude d’autres blessés. Râles, odeurs de sang et de chairs brûlées. Un cri terrible, le sien. « Pas un instant, sauf dans l’hébétude du choc […] je n’avais perdu conscience. […] Je souffrais beaucoup. La sensation du danger fondait sur moi, m’envahissait, s’exacerbait. » Après onze heures d’un voyage dans une misérable ambulance et un train cahotant, d’où il aperçoit « la grande nuit pure bonne à respirer [et] le ciel, sa profondeur, sa sérénité merveilleuse, criblée d’étoiles », il arrive à l’hôpital militaire de Verdun. Pourtant « pas une fois pendant ces onze heures, je ne me suis senti menacé. Pas une fois je n’ai appréhendé la mort, je n’en ai même pas eu la pensée.»

Ce petit livre – 140 pages à peine – se termine sur le sentiment de fraternité qui jamais ne l’abandonnera malgré les malheurs traversés : « J’ai voulu retrouver au long de mes vieux cheminements tous ces garçons serrés autour de ma jeunesse et qu’une mort injuste a frappés. L’homme n’est pas fait pour vivre seul. La vie va d’étape en étape et chaque étape appelle des compagnons. Ceux de mon âge, avant d’avoir trente ans, s’ils cherchaient des yeux autour d’eux leurs compagnons de la veille ne voyaient plus guère que des morts. »

Enfin, alors qu’il avait pu se croire, à Calonne, touché à mort, Genevoix écrit : « Que la mort frappât réellement, tout changeait. C’est l’immense différence entre voir un grand blessé et être vu, grand blessé. Le grand blessé ne se voit pas lui-même. » Sa conviction est faite : « Ainsi, dans une chambre mortuaire, en va-t-il des vivants qui pleurent autour d’un mourant. À l’instant du dernier passage, le plus serein est celui qui s’en va. C’est parce que je crois cela que j’ai voulu ainsi témoigner. Pour avoir touché le passage, je sais que le suprême moment a cessé d’être effrayant.»

S’il est un texte que les générations, actuelles et futures, se doivent de placer dans leur Panthéon littéraire, c’est bien ce simple opuscule, bouleversant d’humanité et de fraternité secourables.