On croit ouvrir un livre consacré au monstre. En vérité, Un portrait de Staline de Laurent Lévy déroule une scène exemplaire du stalinisme français dans sa terrible mécanique dominatrice de régime de contre-vérité.

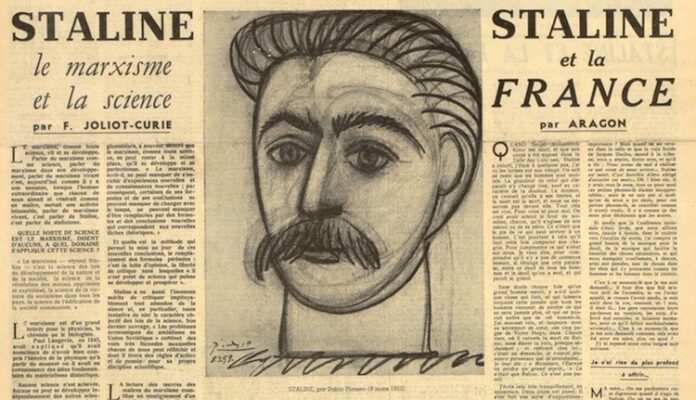

Le 12 mars 1953, une semaine après la mort du dictateur soviétique responsable de millions de morts, Les Lettres françaises, revue prestigieuse contrôlée par le Parti communiste français et dirigée par Louis Aragon, publie en une un dessin de Pablo Picasso présenté comme un « portrait de Staline ». Immédiatement, le scandale éclate au sein du PCF. Une “incroyable vague d’indignation” remonte des militants, et la direction condamne la publication.

Tout l’art de Laurent Lévy tient dans ce pari de micro-histoire. Prendre un fait qui pourrait passer pour une querelle esthétique et montrer qu’il met à nu un régime de croyance, d’obéissance et de langage. Le livre ne raconte pas Staline, il raconte ce que Staline fait faire à un parti, à ses intellectuels, à ses artistes, à ses militants, à tant de Français endoctrinés par une idéologie pernicieuse, dès lors que son nom devient sacré.

L’énigme est limpide. Comment un parti composé d’ouvriers, de cadres, mais aussi d’écrivains, de journalistes, d’artistes, peut-il se trouver à ce point bouleversé par un dessin réalisé par le plus célèbre de ses compagnons de route, membre du PCF, auteur de la colombe de la paix, figure mondiale ? Laurent Lévy propose une réponse qui ne cesse de se préciser au fil des chapitres.

Ce qui choque, ce n’est pas l’absence de ressemblance au sens naturaliste. C’est le hiatus avec l’icône attendue. Le stalinisme, au plan symbolique, ne tolère pas que le dieu Staline soit ramené à l’échelle de l’humain ordinaire. Il doit apparaître comme un visage déjà connu, déjà codé, déjà “vrai”. Autrement dit, ce n’est pas Staline que l’on veut reconnaître, c’est la représentation officielle de Staline. Et c’est là que le livre commence à devenir passionnant, parce qu’il montre comment une organisation fabrique une pseudo-vérité qui ne décrit plus le réel, mais qui certifie l’appartenance.

Laurent Lévy reconstitue la chaîne des décisions et des responsabilités, avec un sens du récit qui fait de l’affaire une petite tragédie politique. Aragon prépare un numéro d’hommage. Il sait que Picasso compte, qu’il faut Picasso. Il le sollicite par télégramme, dans une forme d’injonction affectueuse qui dit déjà la place exorbitante de l’art dans la liturgie militante.

Le dessin arrive. La décision de le mettre en couverture est prise. Et c’est là que la simple publication devient un acte politique. Non parce que Picasso aurait voulu provoquer, mais parce que le stalinisme, tel qu’il fonctionne alors au sein du PCF, transforme tout écart en symptôme, puis en faute.

La force du livre est de ne pas psychologiser à outrance. Laurent Lévy ne réduit pas Aragon à un lâche, ni Picasso à un naïf, ni les militants à des pantins. Il montre plutôt des acteurs pris dans un système (communiste) où chacun calcule, redoute, anticipe, se protège, parfois attaque. Le scandale n’est pas seulement un orage moral. Il devient une opportunité d’alignement, un moment où l’appareil peut reprendre la main sur un espace culturel réputé indocile.

Le pivot du récit est la condamnation officielle par le Secrétariat du PCF, qui “désapprouve catégoriquement” la publication tout en prenant soin de ne pas mettre en cause les “sentiments” de Picasso. La cible, en pratique, c’est Aragon, membre du Comité central, qui “a permis” cette publication.

Le détail décisif, et Laurent Lévy l’exhibe comme un document de méthode, est que la direction remercie et félicite les camarades qui ont écrit pour désapprouver, sans jamais cité les lettres de camarades qui approuvent, puis demande que soient publiés les “passages essentiels” de ces lettres. On voit alors se dessiner une technique qui dépasse l’événement.

Une indignation peut être réelle, spontanée, émotive. Elle peut aussi être sélectionnée, encadrée, mise en scène jusqu’à produire une unanimité apparente. Cette unanimité devient ensuite la justification de la sanction. La vérité n’est plus ce qui se discute. Elle est ce qui se manifeste sous forme d’accord collectif. Et l’accord collectif est lui-même administré.

Le livre atteint une intensité particulière lorsqu’il suit la séquence de l’autocritique. Laurent Lévy montre comment l’affaire impose une contrition publique. Aragon publie la communication, il l’entérine, il remercie la direction de l’avoir formulée “en ces termes”. Le texte d’allégeance n’est pas une nuance, c’est un geste de soumission codifié. Ce moment éclaire la question qui vous obsède au fond. Comment des personnes cultivées acceptent-elles d’avaler des contradictions. Laurent Lévy ne moralise pas, il documente une technologie d’organisation. L’autocritique fonctionne comme une preuve de fidélité. Elle rétablit la pureté collective. Elle transforme une crise en cérémonie de réassurance. On comprend alors la « langue du stalinisme » au sein du PCF. Une langue où la “vérité” n’est pas d’abord une relation aux faits, mais une relation à la ligne, au Parti, à l’unité, à la discipline, à la protection du camp.

Laurent Lévy ne s’arrête pas au scandale. Il suit sa dérivation vers un autre théâtre, celui de la politique culturelle communiste. L’affaire sert de toile de fond à la grande “discussion sur la peinture” dans La Nouvelle Critique à la fin de 1953 et au printemps 1954. Là, le stalinisme apparaît sous une forme plus doctrinale, plus académique, presque bureaucratique.

Le débat oppose ce que l’époque nomme “réalisme” et “formalisme”. Il ne s’agit pas d’une querelle neutre. Ces mots sont des étiquettes qui classent les œuvres et, avec elles, les artistes, au plan politique et moral. L’un des apports majeurs du livre est de montrer comment une organisation tente de tenir ensemble deux impératifs contradictoires. Préserver une orthodoxie, qui exige une esthétique “juste” parce qu’elle serait au service du peuple et de l’histoire. Éviter le ridicule d’un procès permanent de l’art, tout en gardant le contrôle sur les sensibilités et les réputations.

Dans cette séquence, Picasso devient paradoxal. Il est immense, il est communiste, il est utile comme emblème. Mais il est aussi difficile à absorber dans une grille qui aime les catégories et redoute l’indocilité de la forme. Laurent Lévy fait sentir ce malaise, cette hésitation. L’appareil sait quoi faire d’un slogan, il sait moins quoi faire d’un génie.

Un portrait de Staline est un ouvrage intéressant, non parce qu’il apporterait un coup de projecteur nouveau sur le stalinisme et la langue du communisme comme violence mensongère, mais parce qu’il les montre dans l’une de leurs multiples actions performatives, au ras des documents, des lettres, des communications internes, des réactions, des stratégies. Il donne à voir un régime de contre-vérité qui n’a pas besoin, ici, de prisons ni de police politique pour fonctionner. Il lui suffit d’un appareil de parti, d’un contrôle sur la presse amie, d’une culture de l’unité, d’une capacité à distribuer la reconnaissance et la honte. Et tout ce petit monde s’auto-contrôle.

Ce que l’on retient au sortir du Portrait de Staline, ce n’est pas seulement une anecdote historique devenue célèbre. C’est une leçon de plus sur la manière dont le système communiste a fait de la tension intellectuelle vers la vérité un rituel, de la critique un risque, de l’art un terrain de conformité, et de la langue un instrument de soumission intérieure collective. Comme si l’objet lui-même devait conserver une part de fantôme, Lévy rappelle que l’original du dessin a disparu, comme d’ailleurs la plupart des oeuvres de Picasso qu’il avait données au PCF place du Colonel Fabien. La propriété, c’est le vol…

- Laurent Lévy, Un portrait de Staline. Aragon, Picasso et le parti communiste, La Fabrique éditions, janvier 2026, 216 pages, 15€, ISBN : 9782358723114