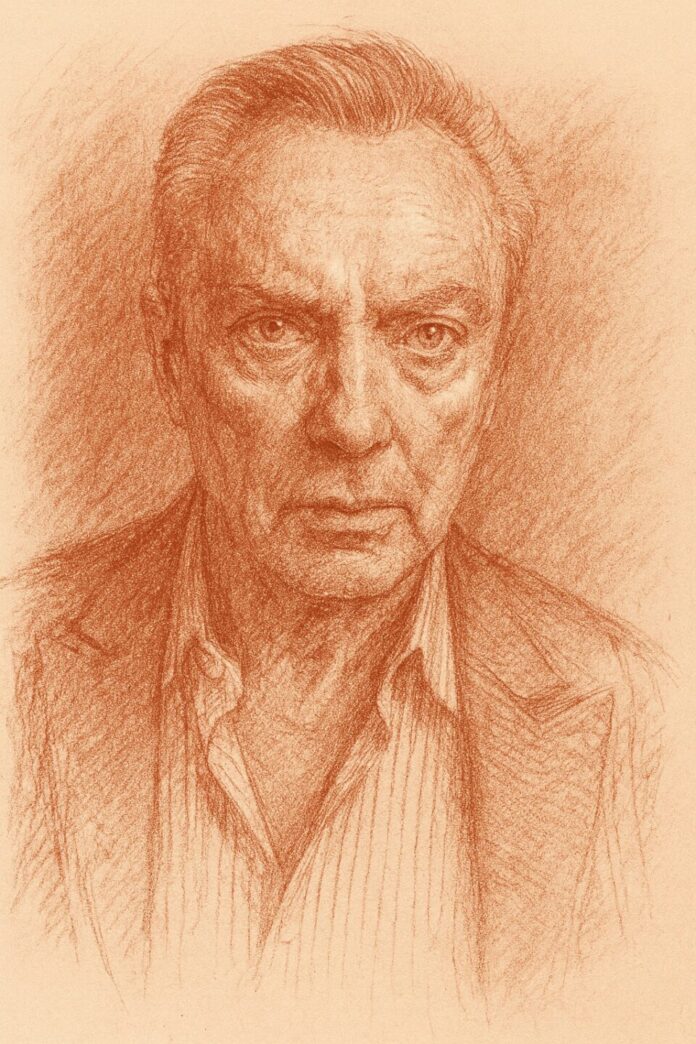

Une pointe d’ironie, une menace diffuse, parfois une mélancolie presque enfantine. Udo Kier avait ce regard bleu qui semblait toujours savoir quelque chose de plus que le plan. L’acteur est mort dimanche 23 novembre 2025 à Palm Springs, en Californie, à l’âge de 81 ans, a annoncé son compagnon Delbert McBride.

Comédien allemand devenu figure culte du cinéma mondial, il aura traversé plus d’un demi-siècle de tournages et plus de deux cents films, de l’underground européen aux superproductions hollywoodiennes, de l’avant-garde queer aux drames métaphysiques de Lars von Trier.

De Cologne aux Warhol factories

Né Udo Kierspe le 14 octobre 1944 à Cologne, dans une Allemagne en ruines, il appartient à cette génération d’acteurs pour qui le cinéma fut autant un exil qu’un horizon. Son physique androgyne, son visage presque sculpté et ses yeux d’eau glacée attirent tôt l’attention. Il commence à tourner à la fin des années 1960, mais c’est au début des années 1970 qu’il accède à une première forme de légende lorsque Paul Morrissey l’engage pour Flesh for Frankenstein (1973) et Blood for Dracula (1974), deux productions liées à l’univers d’Andy Warhol.

Dans ces films gore et baroques, Kier interprète des aristocrates décadents, à la fois grotesques et tragiques, environné de sang, de viscères et de désir. Il force la caricature, assume la dimension camp, mais laisse surgir une fatigue romantique qui deviendra sa signature. Déjà se lit la marque d’un acteur capable d’injecter de la fragilité dans la monstruosité et de l’humour dans l’horreur.

Acteur fétiche des cinémas de la transgression

Des années 1970 aux années 1990, Udo Kier devient l’un des visages majeurs des marges. Le cinéma dit « de genre » – horreur, fantastique, érotisme – se l’arrache, tout comme le jeune cinéma d’auteur européen. Il tourne pour Walerian Borowczyk, Dario Argento (Suspiria, 1977), Christoph Schlingensief, Rainer Werner Fassbinder (Lili Marleen, 1981) : autant de cinéastes qui interrogent le corps, le désir, la violence, la domination.

Kier s’installe alors en funambule. Assez excessif pour habiter ces univers outranciers, assez fin pour ne jamais s’y dissoudre. Il entre dans un plan comme on entre en scène, avec une conscience aiguë du cadre, du costume, du détail qui fera dérailler la situation. Le moindre second rôle devient, avec lui, un pli inattendu du récit.

Cette trajectoire fait de lui un saint patron des cinémas de la transgression. Non parce qu’il joue souvent monstres, vampires ou savants fous, mais parce qu’il prend au sérieux ce qui, ailleurs, se contente d’être du divertissement. Chez lui, même la série B est traversée d’une question métaphysique : qu’est-ce qu’un corps livré au pouvoir, au désir, à la marchandise ?

D’un continent à l’autre, Gus Van Sant, Hollywood et les « méchants »

Au tournant des années 1990, Udo Kier traverse l’Atlantique. Gus Van Sant le dirige dans My Own Private Idaho (1991), poème funèbre sur la jeunesse errante et queer. Il n’y joue pas les premiers rôles, mais sa présence donne au film sa tonalité trouble et sensuelle qui marquera durablement la culture queer de l’époque.

Très vite, Hollywood repère ce visage capable, en un simple regard, de signaler la menace ou la duplicité. Kier devient l’un de ces « méchants du fantastique » dont le public se souvient sans toujours connaître le nom. On le voit dans Ace Ventura Pet Detective (1994), Barb Wire, Johnny Mnemonic, Armageddon, Blade. À chaque apparition, il compose des personnages à la fois archétypaux et subtilement décalés, comme s’il se moquait doucement de la machinerie où il évolue.

Pour d’autres, ces rôles périphériques auraient constitué une impasse. Pour lui, ils deviennent la preuve d’une liberté acquise. Kier embrasse la figure du character actor, ce second rôle qui déplace un film plutôt qu’il ne le porte. Il restera toute sa vie un anti-star, précieux dans un système obsédé par les têtes d’affiche.

Lars von Trier, compagnon de nuit

S’il faut un cinéaste pour comprendre la place d’Udo Kier dans le cinéma contemporain, c’est Lars von Trier. À partir de Epidemic (1987), puis Europa, Breaking the Waves, Dogville, Melancholia, Nymphomaniac, le réalisateur danois fait de lui un repère, une présence récurrente au bord de l’image.

Chez von Trier, Kier n’est jamais un simple décor. Qu’il soit chef de gare, médecin, voisin inquiétant ou témoin en retrait, il incarne toujours une forme de mauvaise conscience du récit. Les personnages qu’on lui confie sont ceux qui dévoilent les mensonges des institutions, la fragilité des héros, la cruauté du monde.

Dans Melancholia (2011), chronique d’une fin du monde annoncée, son visage marqué et son regard bleu acier trouvent une résonance particulière. Il y apparaît à la fois comme élément de comédie et témoin bouleversé, comme si toute sa filmographie – monstres, vampires, tortionnaires – convergeait soudain vers une même vision du monde qui se délite.

Un acteur queer sans manifeste

Udo Kier a souvent expliqué qu’il n’avait jamais « fait son coming out » parce qu’il n’avait jamais été dedans. Ouvertement gay, installé à Palm Springs depuis le début des années 1990, il a simplement vécu sa vie sans la transformer en étendard, tout en acceptant de jouer dans de nombreux films queer ou transgressifs.

Son homosexualité irrigue pourtant son jeu, dans ses gestes, dans son regard, dans cette manière qu’il a de faire vaciller les identités de genre et les rapports de pouvoir. Dans les années 1990, Madonna l’invite dans ses clips (Erotica, Deeper and Deeper), où il apparaît en convive trouble et amusé, témoin de l’effervescence pop et sexuelle de l’époque.

Plus tard, il trouvera l’un de ses rôles les plus bouleversants dans Swan Song (Todd Stephens, 2021). Il y incarne un coiffeur gay vieillissant qui reprend du service pour coiffer une riche cliente redoutée. Le film est une méditation tendre et grave sur la beauté, la mémoire, la dignité des vies queer vieillissantes. Kier y laisse tomber les masques du méchant pour offrir un personnage nu, fragile et lumineux.

Une œuvre en diagonale

La filmographie d’Udo Kier forme une histoire parallèle du cinéma des cinquante dernières années. On y croise les grands auteurs allemands de l’après-guerre, l’explosion de l’horreur européenne, les marges des années 1980, le nouvel Hollywood indépendant, l’avant-garde danoise, jusqu’aux jeux vidéo et aux séries contemporaines où son visage et sa voix continuent d’apparaître.

Rares sont les acteurs qui auront autant habité les marges sans jamais quitter l’écran. Kier est un passeur, un lien vivant entre l’exploitation et le grand art, entre la parodie et la tragédie. Dans un système qui adore classer les acteurs – premier rôle, comique, méchant de service – il aura trouvé sa place dans l’entre-deux.

Le dernier regard

On pense connaître Udo Kier parce qu’on l’a déjà vu « quelque part ». Pourtant, chaque apparition introduisait un décalage, une étrangeté nouvelle. Sa disparition n’est pas seulement la fin d’une carrière prolifique, mais la perte d’une certaine manière d’être au cinéma : outrancière sans cynisme, monstrueuse sans perdre l’âme, bizarre sans s’excuser.

Il aurait sans doute souri à l’ironie de sa propre légende. Lui qui a tant incarné vampires et immortels s’efface tandis que les films qui portent son visage, eux, continueront de vivre. Il disait vouloir « mourir les yeux ouverts, pour ne rien rater ». Le cinéma, lui, ne fermera pas les siens. Chaque projection de Suspiria, My Own Private Idaho, Melancholia ou Swan Song redonnera à voir ce bleu d’acier qui trouait l’écran.