Il suffit parfois d’un tuyau, d’une source, d’un conseil municipal et d’un théâtre rural pour que la littérature réfléchisse à hauteur d’humains la crise de ce bien commun qu’est l’eau. Dans Aqua, Gaspard Kœnig installe sa scène dans un bourg normand avec un réseau d’eau potable à moderniser, une communauté qui se crispe, un monde rural traversé par la modernité comme par des courants contraires… Mais ce qui pourrait n’être qu’une fiction à sujet devient, sous sa plume, une grande pièce populaire, pleine d’angles morts, de rires, de méchancetés ordinaires et d’élans remplis d’un commun espoir, celui des Communs.

Le point de départ est limpide et déjà théâtral. Martin Jobard, enfant du pays monté à Paris, haut fonctionnaire sûr de ses dossiers, revient briguer la mairie pour “mettre de l’ordre” dans l’eau. Il s’agit – parce que c’est la vision de la grande administration de l’Etat de la République française jacobine, centralisée, énarchisée qui a par essence raison même quand elle a tort – de rationaliser, moderniser, sécuriser, en finir avec les bricolages et les archaïsmes.

Face à lui, Maria, Française d’origine roumaine, tient l’épicerie, figure d’accueil et de conviction, et défend la “source des anciens” avec cette obstination qui ressemble à de la fidélité, mais aussi à une intuition politique : l’eau – comme tous les communs – n’est pas un simple service, c’est une appartenance, une mémoire, une dignité. Leur affrontement va réveiller les habitants. Et le roman Aqua a l’intelligence de montrer que ce réveil fait monter à la surface le pire comme le meilleur. Car une crise – surtout une crise d’eau – ne révèle pas seulement des opinions, elle révèle des tempéraments.

Gaspard Kœnig adore les castings, et il les réussit. Le village devient un petit monde complet, un “théâtre de caractères” au sens classique, mais traversé par nos obsessions contemporaines : un aspirant ministre trop pressé, une préfète amoureuse, une hydrogéologue anticapitaliste, une naturopathe new age, un survivaliste flegmatique, un éleveur mélancolique… Le lecteur croit entrer dans une galerie comique, il se rend vite compte qu’on entre dans un dispositif dramatique. Chaque figure n’est pas un simple “type”, elle est un point de vue, un character, un langage, une manière de regarder le monde et de tordre la réalité à sa façon. Le roman avance ainsi par frictions, par collisions de discours, par scènes où les intérêts personnels se déguisent en valeurs, et où les valeurs, parfois, trouvent malgré tout un chemin vers le réel.

C’est là, sans doute, la réussite la plus forte d’Aqua de Gaspard Kœnig. Le livre sert de sas narratif afin de faire entrer le lecteur, presque sans qu’il s’en aperçoive, dans la théorie des communs d’Elinor Ostrom. Non pas par didactisme, mais par dramaturgie. Kœnig met en place un terrain, des règles implicites, des rivalités, des humiliations, des solidarités, et soudain la question des communs cesse d’être une abstraction universitaire, elle devient une épreuve vécue. Comment une communauté s’organise-t-elle quand la ressource se raréfie ? Qu’est-ce qui fait tenir un “nous” quand chacun calcule ? À quel moment la gestion bascule-t-elle en domination ? Et surtout, qu’est-ce qui, dans le quotidien le plus trivial (un compteur, un branchement, une bouteille, un vote), peut faire naître une intelligence collective ?

Le roman est construit comme une grande scène à plusieurs lieux, au sens quasi classique : la fabrique, la source, la mairie. Tout s’y joue, tout y revient. La source est à la fois un symbole et un problème technique. La mairie est à la fois un décor et une arène. La fabrique, c’est la France réelle : travail, dépendance, rapports de force, notables et silencieux. Et quand l’intrigue arrive à son point de tension, Aqua se transforme littéralement en actes et dénouement théâtral : assemblées, prises de parole, manœuvres, retournements, formulations qu’on discute au mot près.

Gaspard Kœnig excelle dans ces scènes où la politique redevient salle à la fois “des fêtes et de la cité”. La démocratie locale comme lutte de rythmes, d’égo, d’applaudissements, de phrases qui font basculer une salle. On y retrouve une joie rare, celle de voir la pensée collective surgir non pas sous forme de grands principes, mais sous forme de décisions bricolées, discutées, votées, assumées. Une pratique qui manque cruellement à la France politique, tous les échelons confondus.

Et puis il y a l’autre fil qui empêche le roman de devenir un simple “roman d’idées”, c’est la satire. Gaspard Kœnig a l’œil pour les postures, les langages, les conformismes. Il sait faire rire avec le sérieux des gens sérieux et sait être cruel sans être méprisant. Sa Normandie est mythologique et ultramoderne, archaïque et hyperconnectée, traversée par la bureaucratie comme par TikTok, par la mémoire comme par le marketing. On pense parfois à la grande tradition des comédies de mœurs – avec des accents de Molière municipal, de Labiche administratif – sauf qu’ici la farce est rattrapée par l’élémentaire que sont l’eau, la matière, le sol, la sécheresse, l’humiliation des camions-citernes, la peur nue de manquer. Le rire n’est jamais gratuit, il fait sourdre le réel.

C’est d’ailleurs dans cette tension que le roman devient franchement savoureux. Certains épisodes font l’effet de chocs culturels parfaitement contemporains, comme l’arrivée de deux jeunes influenceuses chinoises, vidéastes spécialisées dans le “dark tourisme”. Elles débarquent avec leurs codes d’images, de frissons, d’émotions calibrées pour une jeunesse chinoise qui ne voit plus le réel que par des images instagrammées, et le village devient un décor potentiel, un spot à capturer, habité par des arriérés (« Ils ont l’électricité en France ? »). Collision merveilleuse : d’un côté, la pensée rurale critique, lente, ancrée, méfiante ; de l’autre, une jeunesse TikTok qui ne vit plus que par la mise en scène et l’affect immédiat. C’est drôle, mais c’est aussi terriblement juste (voir l’extrait en pied d’article). Gaspard Kœnig montre comment nos existences glissent vers des régimes d’images et comment un lieu qui souffre peut se retrouver transformé en contenu.

On sort d’Aqua avec le sentiment d’avoir lu un roman à la fois divertissant et politiquement fertile, léger et profond. Un roman qui ne démontre pas, mais met en scène, et la mise en scène fait comprendre. Un roman qui observe, et l’observation laisse surgir une idée exigeante du commun. Et surtout, un roman qui rappelle que la démocratie n’est pas une valeur abstraite, mais une pratique concrète, fragile, bruyante, parfois ridicule, parfois magnifique.

Si Humus, le roman précédent de Gaspard Kœnig, explorait déjà une manière d’habiter la terre, Aqua poursuit ce cycle des éléments avec une évidence romanesque : l’eau, chez Kœnig, n’est pas seulement un thème, c’est un vivant. Un personnage invisible, souverain, qui oblige chacun à se définir. Et c’est peut-être ce que le roman réussit le mieux : transformer une crise contemporaine en grande comédie humaine où l’intelligence collective finit, contre les intérêts et les cynismes, par devenir une force dramatique. Une victoire, au fond, de la pensée en acte. Une victoire des communs comme aventure narrative.

Les « communs » selon Elinor Ostrom, une troisième voie entre État et marché

Quand Aqua met en scène un village qui se déchire à propos d’une source, d’un réseau et d’une ressource qui se raréfie, il ne raconte pas seulement une querelle locale : il installe, sans l’énoncer frontalement, la grande question des communs. Autrement dit : comment une communauté peut-elle gouverner durablement une ressource partagée (eau, pâturage, forêt, pêche, irrigation, données…), sans la laisser se faire confisquer, épuiser ou marchandiser ?

La pensée d’Elinor Ostrom (prix Nobel d’économie 2009) part d’un constat simple, et longtemps sous-estimé : face aux ressources communes, l’humanité n’est pas condamnée à choisir uniquement entre deux solutions classiques.

- Solution n°1 : tout confier à l’État (réglementation centrale, administration, police de l’eau, normes, sanctions).

- Solution n°2 : tout confier au marché (privatisation, concessions, tarification, propriété exclusive, opérateur).

Ostrom montre qu’il existe une troisième voie, plus discrète mais très répandue dans l’histoire : des communautés capables de s’auto-organiser et de produire leurs propres règles de gestion, de contrôle et de sanction, de façon pragmatique, évolutive, parfois très sophistiquée. Elle conteste ainsi une idée célèbre popularisée par Garrett Hardin : la « tragédie des communs », selon laquelle une ressource partagée serait fatalement surexploitée par l’égoïsme individuel. Pour Ostrom, la tragédie n’est pas une fatalité : elle survient surtout quand les règles sont absentes, illégitimes ou imposées de l’extérieur sans ancrage local.

Son apport majeur est empirique : au lieu de spéculer sur “la nature humaine”, elle étudie des dizaines de cas concrets (systèmes d’irrigation, forêts, pêcheries, pâturages) et identifie ce qui rend un commun robuste dans le temps. Elle ne dit pas : « la communauté a toujours raison ». Elle dit : « certaines communautés inventent de bons dispositifs — et on peut comprendre pourquoi ».

Les 8 principes de conception d’un commun durable

Dans ses travaux, Ostrom met en avant une série de principes récurrents (souvent présentés comme huit “design principles”) que l’on peut résumer ainsi :

- 1) Des frontières claires : qui fait partie du commun ? quelle ressource exacte est concernée ? où commence et où s’arrête le périmètre ?

- 2) Des règles adaptées au contexte : les règles d’usage (quantités, périodes, entretien, contributions) doivent correspondre aux réalités locales (saisons, débit, besoins, infrastructures).

- 3) Une décision collective : les personnes concernées participent à l’élaboration et à l’ajustement des règles. Sans cela, pas de légitimité.

- 4) Un suivi réel : on observe la ressource et les usages (compteurs, tours, relevés, entretien), pas pour fliquer mais pour savoir.

- 5) Des sanctions graduées : pas de punition spectaculaire d’emblée ; on commence par rappeler, avertir, puis on durcit. La règle vit dans une échelle.

- 6) Des mécanismes de résolution des conflits : il faut des lieux et des procédures rapides, peu coûteux, pour régler les tensions avant qu’elles ne pourrissent tout.

- 7) Une reconnaissance par les autorités : le commun a besoin d’être reconnu (au moins toléré) par l’État, sinon il est fragilisé ou capturé.

- 8) Une organisation à plusieurs niveaux : quand la ressource dépasse le village (bassin versant, réseau régional), on articule des niveaux imbriqués : local, intercommunal, bassin, etc.

Ce qui frappe, c’est que ces principes sont moins des slogans que des outils : une ingénierie sociale, au sens noble, qui combine l’écologie, la technique et la démocratie. Ils exigent une chose : la confiance. Mais une confiance réaliste, fabriquée par des règles, des preuves, des arbitrages. Chez Ostrom, la confiance n’est pas naïve : elle est institutionnalisée.

Pourquoi l’eau est l’exemple parfait

L’eau est l’un des terrains les plus “ostromiens” qui soient. D’abord parce qu’elle est vitale. Ensuite parce qu’elle est physiquement relationnelle : elle circule, s’infiltre, traverse des parcelles, relie des usages qui ne se voient pas entre eux. Enfin parce qu’elle impose des arbitrages permanents : boire, irriguer, produire, préserver, financer, anticiper la sécheresse. L’eau met à nu une vérité politique : on peut être libres individuellement, mais dépendants collectivement.

En pratique, la question des communs se reformule alors en questions très concrètes : qui paye l’entretien ? qui limite sa consommation ? qui supporte l’effort en premier ? qui décide des investissements ? qui a le droit d’ouvrir un nouveau front ? et surtout : comment éviter que la ressource soit capturée — par une logique purement comptable, par un acteur privé, par une élite locale, ou au contraire par une bureaucratie lointaine qui ignore les contraintes du terrain ?

La nuance essentielle : les communs ne sont pas une utopie

On se trompe souvent sur les communs en les réduisant à une morale (“partager, c’est bien”). Ostrom propose autre chose : une méthode. Les communs ne garantissent pas la vertu ; ils organisent la coopération malgré les intérêts. Ils n’abolissent pas le conflit ; ils créent des procédures pour le rendre vivable. Ils ne suppriment pas le pouvoir ; ils le rendent contestable, discuté, révisable. Et ils rappellent une évidence moderne : ce que nous appelons “écologie” est aussi une question d’institutions.

C’est précisément ce que le roman de Gaspard Kœnig rend sensible. La théorie des communs n’est pas un chapitre d’économie politique, c’est un drame humain, où se mêlent dignité, peur, intérêt, solidarité, rancœurs, et parfois une intelligence collective qui surgit quand la nécessité oblige à s’élever.

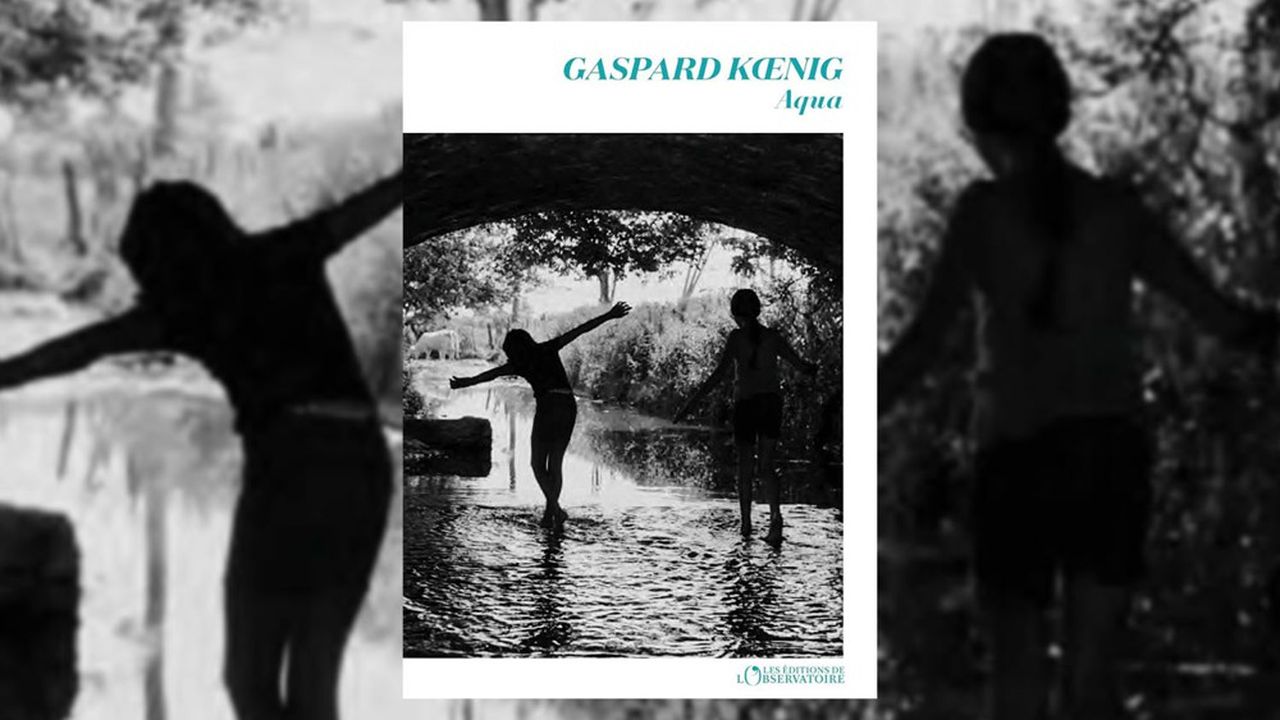

Fiche technique — Aqua (Gaspard Kœnig)

- Titre : Aqua

- Auteur : Gaspard Kœnig

- Éditeur : Éditions de l’Observatoire

- Collection : Fiction

- Date de parution : 9 janvier 2026

- Format : Grand format, broché

- Pagination : 448 pages

- ISBN / EAN : 979-10-329-3202-5 (ISBN-13 / EAN 9791032932025)

- Dimensions : env. 14,3 × 20,0 × 3,2 cm

- Poids : env. 468 g

- Prix (grand format) : 23,00 €

Extrait (pp. 296-297) d’Aqua de Gaspard Kœnig :

« Jade et Elain ne sont pas de simples voyeuses, comme elles en croisent parfois au cours de leurs pérégrinations. Elles sont habitées par un désir plus métaphysique. On leur a trop répété que la Chine, et derrière elle le reste du monde, s’avançait vers une ère de béatitude numérique, pour ne pas cultiver une certaine nostalgie de la vie rude des temps anciens. Tout est allé si vite. Leurs grands-parents vivaient au Moyen Âge, dans la pauvreté et l’oppression. Leurs parents ont travaillé avec acharnement pour rattraper un millénaire en trente ans. Elles ont pour tâche de bâtir une société moderne, pacifiée et prospère. La Chine se décarbonera aussi vite qu’elle s’est industrialisée. Les taxis volants transporteront les malades, les puces cérébrales rendront tout le monde super-intelligent, les robots feront le ménage et éduqueront les enfants. La Chine sera réunifiée et éclairera le monde. Comment ne pas nourrir, au milieu de l’enthousiasme ambiant, quelques regrets ? Elles voudraient être les mémorialistes de l’humanité 1.0, les Chateaubriand du XXIe siècle.

— Saint-Firmin is not Tchernobyl… avance timidement Salim.

Elles rient. Suffisamment médiatisé pour faire l’objet de quelques brèves dans la presse internationale, Saint-Firmin a été mentionné dans le post d’un influenceur. Jade et Elain, qui s’intéressaient depuis quelque temps aux catacombes de Paris, se sont décidées à faire une virée en France et à entreprendre cette folle escapade en plein arrière-pays indigène. L’idée de la sécheresse les excitait beaucoup. Pour une fois, elles verraient une catastrophe en cours. Il est vrai qu’elles sont un peu déçues. Les habitants ne rampent pas la gueule ouverte et ne s’entretuent pas pour une bouteille d’eau. Mais elles feront contre mauvaise fortune bon cœur. Les événements de Saint-Firmin sont sans doute les prodromes de la décadence européenne, après cinq petits siècles de domination inexplicable. Ils méritent d’être observés, recensés, partagés et commentés.

Salim a le sentiment d’avoir enfin trouvé des âmes sœurs, qui comme lui entretiennent la passion de ce qui craque, de ce qui s’effrite, de ce qui s’effondre. Il aimerait leur offrir davantage. Il faudrait qu’elles repassent dans cinquante ans, quand les maisons bourgeoises ressembleront aux appartements de Pripyat, que le lierre aura recouvert les pierres de schiste et que les bouleaux auront colonisé les rues. Pour le moment, Salim se contente d’accompagner ses clientes à la cabane. Elles semblent ravies. Elles s’esclaffent à chaque nouveau dispositif survivaliste que leur présente Salim. Elles répètent charming, charming, charming ! Elles sautillent comme des enfants et, pour finir, enlacent leur hôte. Group hug. Elles ont vingt ans et la peau douce. Sous leurs robes d’été, elles dégagent le parfum mielleux des savons d’hôtel. Salim a refermé ses bras nus autour de leurs épaules. Il sent leurs cheveux noirs et lisses qui lui chatouillent la peau. Il est comblé.

Durant les jours qui suivent, Jade et Elain déambulent dans les rues en prenant des selfies et en parlant fort, comme si le village leur appartenait. Elles s’habillent avec soin, se maquillent exagérément, peaufinent leurs grimaces et multiplient les clichés, toujours hilares, enlacées l’une à l’autre, dessinant avec leurs mains le V de la victoire ou un cœur battant. Elles veulent créer une story digne de ce nom sur Weibo, qu’elles préfèrent à TikTok. Pour elles, voir et faire voir se confondent intégralement. Elles gardent un souvenir douloureux de leur journée à Pripyat : n’ayant pu recharger leurs téléphones à cause des coupures de courant à leur arrivée à Kiev, elles avaient dû se contenter de leurs seuls yeux, leurs pauvres yeux biologiques. Toutes ces splendides images de désolation se volatilisaient à mesure qu’elles les récoltaient. Jade et Elain s’étaient senties amoindries, dépouillées, amputées. Elles ne partiraient plus jamais sans emporter des batteries. »