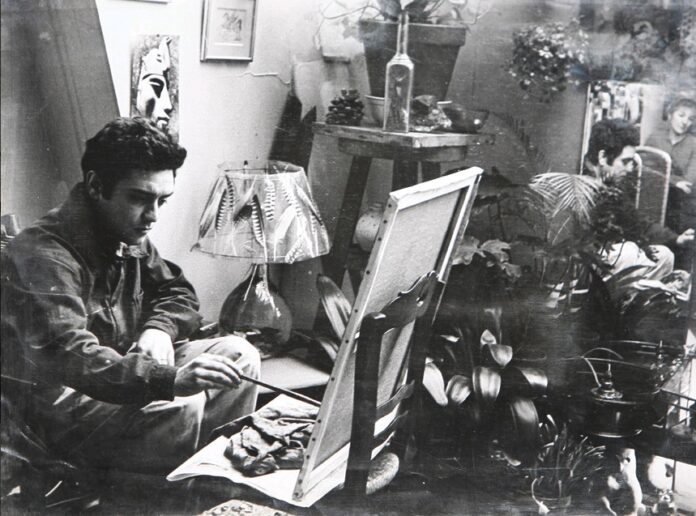

Peintre, poète et romancier, Yves Elléouët, mort en 1975 à l’âge de 43 ans, a laissé une œuvre considérable composant désormais sept volumes que Ronan Nédélec, depuis des années, établit, annote et préface avec un souci de bénédictin et que les éditions Élysande republient à présent. On ne peut que bénir pareil apostolat en découvrant le tome VII et ultime d’une écriture qui révèle un talent de visionnaire exceptionnel appliqué à sa Bretagne et ses Finistériens.

Breton né en région parisienne, Elléouët a passé une partie de son enfance chez sa grand-mère à La Roche-Maurice, à quelques kilomètres de Landerneau, et c’est dans ce bourg finistérien qu’il a ses racines. C’est de ce promontoire de quelques dizaines de mètres d’altitude qu’il contemple cette terre arrosée par l’Elorn et dominée par la ruineuse architecture du château de Roc’h Morvan, la plus ancienne forteresse du Finistère, dont il nous laissera quelques peintures (La Roche-Maurice, 1948 et Château de La Roche- Maurice, 1949), et où il puise l’inspiration qui lui fait publier en 1974 Livre des Rois de Bretagne (Gallimard). Nous redécouvrons aujourd’hui la prose éminemment poétique de son second roman, Falc’hun, réédité après un demi-siècle d’oubli. Ce livre, initialement publié en 1976 chez Gallimard avec une préface de Michel Leiris qui souligne son « réalisme transsubstantié », nous revient dans une édition de Ronan Nédélec enrichie de notes lumineuses.

« D’abord c’est la route », ainsi commence ce récit qui pourrait renvoyer à cet autre Breton d’origine que fut Jack Kerouac (On the road) et qu’Elléouët a pu lire en 1957 lorsque parut Sur la route, ce brûlot libertaire de la Beat generation. Et nomade, ce roman l’est qui suit à la trace les déambulations et les errances de son protagoniste, Eliezer Falc’hun, un colporteur qui traîne sa marchandise de rubans, lacets, colifichets et autres – même un saint Yves en carton-pâte – dans un triporteur sur les routes de Bretagne. Ce personnage de « vagabond solitaire » – pour reprendre un autre titre de Kerouac – est directement inspiré par l’oncle Yves qui marqua son enfance bretonne, de 8 à 12 ans, quand Elléouët passa les quatre années de l’Occupation à La Roche-Maurice. Et mettant ses pas dans ceux de tonton Yves, le romancier laisse aller son regard et c’est une vision de la Bretagne toute personnelle, flamboyante, frémissante, horrifiante parfois, qu’il nous offre, dans le sillage du mouvement surréaliste auquel il se rattache par l’amitié d’André Breton, au demeurant son beau-père puisque Elléouët épousa sa fille Aube qui, aujourd’hui a encouragé et éclairé Nédélec dans son édition. Dans une lettre à Breton, il exprime son esthétique définissant le surréalisme comme « la seule lampe d’alchimiste allumée sur la nuit ». Ce livre est donc une errance bretonne sur les terres escarpées parcourues par un narrateur ancestral qui nous livre ici son autoportrait :

Depuis des temps immémoriaux je passe par les mêmes chemins… La peau de ma figure s’est durcie et a adopté définitivement la couleur du cigare havane, mes yeux sont bleus comme la couverture bleue d’un cahier. Je vois grandir les générations, se faner les femmes que j’ai connues jeunes filles. J’ai vu les anatomies s’alourdir ou se dessécher, les dents se perdre et les cheveux blanchir, tomber. Je fais corps avec ma machine à la manière d’un centaure.

Un portrait mythologique rapporté à un personnage qui, aux yeux du romancier, défie le temps et n’a pas d’âge. Mais parlera-t-il comme le Beau ténébreux de Julien Gracq du « grand corps de tristesse de la Bretagne [qui] sort des brumes, avec ses articulations dures, noueuses, lavées » ? Certes, la Bretagne de ce Falc’hun, qu’il voit du haut de son vol de faucon dont il porte le nom, « familier des nuages et du vent », si elle est baroque à souhait et se plaît à la luxuriance des mots, n’en demeure pas moins une « vieille Bretagne couverte de poussière brumeuse ». Il entrevoit la ville d’Ys engloutie par les eaux, ou plutôt il l’entend marmotter « Ys… Ys… » et c’est la voix de « la mer toujours un peu froide, se brisant, susurrant ». Et si le spectacle le fascine autant, c’est que, dans ces « jeux de miroirs de la mer d’Iroise », il aperçoit « les débris du Manoir de Coecilian, posés comme un crâne exhumé, terreux, trépané, face à l’ouest des mystères et des morts » : la demeure de Saint-Paul-Roux le Magnifique. Comment échapper ici au sortilège de l’Ankou, ce mythe celtique si vivace? Le grand conteur Anatole Le Braz a tout dit de ce vieillard conduisant sa charrette et collectant les âmes des morts. Tout en sollicitant, au détour des pages, les mythes égyptiens d’Anubis et d’Horus, et le Livre des Morts. Mais la mort ne dit pas son dernier mot, et la vie est là, ardente et enivrante, surtout lorsqu’on fait, comme le narrateur, le tour des caboulots. Car ici comme ailleurs l’alcool inonde les zincs.

Nous sommes toujours sur la route et que voit le « faucon » en surplomb ? Un bateau, bien sûr, car nous sommes en Bretagne littorale, en « armor », et non en « arcoat », la Bretagne des terres ; ce qui déclenche sa rêverie, mêlant l’élément marin – « la mer où tout finit, où tout commence » – et le « corps mémorable » (l’expression est d’Éluard) de la femme en efflorescence érotique, ce qui donne lieu à l’une des pages les plus somptueusement poétiques de ce livre :

Le capitaine sur les mers, dans son grand coffre de fer, roule. Le navire de minium, de bois, de goudron, de peinture forte. Sa cheminée, cigare planté dans la fontanelle, et les ballons de fumée se dissolvant au-dessus du sillage. La grande coque déchire l’eau comme on déchire une jupe, et sur les cuisses et le bas-ventre une chemise de toile fine. Craac ! de bas en haut jusqu’à l’ouverture marine et poilue sous la bouée du ventre et son trou : l’ombilic. Elle s’ouvre et se répand de part, et d’autre de l’étrave et file derrière l’étambot en rouleaux blancs de cuisses douces où bat le sang jusqu’au ravin fiévreux : algues des Sargasses traversées par la masse des anguilles pondeuses, longs vits s’enfonçant dans l’épaisseur végétale pour l’accouplement secret. Tapioca de larves fourmillant dans la muqueuse de la mer.

Sans nul doute son beau-père André Breton aura apprécié cette envolée surréaliste, et aussi Benjamin Péret qui fut l’ami et le témoin de mariage d’Elléouët. On pense également à Apollinaire souvent sollicité avec ses « blancs ruisseaux de Chanaan ». Analysant cette façon surréaliste de voir et de décrire les choses, Ronan Nédélec parle d’une pensée qui « bouscule la logique du récit et greffe sur lui des tentacules inattendus, tout en étant fortement ancrée dans la vie quotidienne ». De là que nous soyons constamment surpris par les suggestions surréelles et les images de cette prose éminemment poétique. Ainsi admirons-nous cette entrée majestueuse du protagoniste et son chien :

La grande grille était ouverte. Falc’hun, encore nonagénaire à cette époque, chapeauté de « mélusine », la bouche vaporisant des mots aussi chargés d’alcool qu’un camion de livraison de vins et spiritueux, pénétrait dans la cour suivi du minuscule animal, comme un nabot nègre marchant à quatre pattes et serrant entre ses dents limées les bords de la traîne invisible d’un vaste manteau royal.

Mais c’est encore la mer qui aura le dernier mot dans la prose surréelle d’Elléouët : « Il pouvait entendre la mer toute proche ; elle déroulait inlassablement sur la grève d’immenses tapis froids qu’elle ré-enroulait aussitôt, sans fin ». Dans cette nature si vivante et chargée d’âme où le romancier n’hésite pas à écrire que « les arbres ont de la mémoire », la mer s’impose sur la rétine et c’est toujours le bateau des marins qui personnifie la vie ou ce qu’il en reste :

Je suis ce navire qui s’en va… Il va se dissoudre dans les ombres de la haute mer… Il glisse en silence sur tous les jours déchus.

Car la mer est « la nuit sans recours des fonds ». La mer est un immense cimetière, et l’auteur s’attarde sur ce noyé qui « tombe lentement en tournoyant sur lui-même, comme on tombe en rêve ». Ce pourrait être le mot de la fin de ce livre stupéfiant où « quelque grand squale s’approche avec sa tête myope, ses yeux de verre gris enfoncés à l‘avant des fentes branchiales, la gueule, croissant renversé… » Et pour nous dire quoi ? Le texte est tranchant : « Tout le monde a peur. Être protégé, là est la question ». A-t-il senti cette peur, Yves Elléouët, fauché par la maladie et succombant prématurément ? Ce livre, pour cela même est à douleur. Mais nous en garderons le pur joyau du style qui enchanta André Breton et sa fille, cette Aube à qui le livre est dédié et pour qui se lève un jour de beauté sur « la grève longue, précieuse, visitée d’oiseaux circulant à pas comptés, précautionneux. Et tous les bruits vagues et confus du temps venant animer les quadrilatères des champs riverains. » Un livre à lire et à savourer lentement, pas comme ces marins à terre vidant sec rhum ou lambic, mais en lecteur possédé d’une autre soif dans la promesse d’un nouveau port.

Yves Elléouët, Falc’hun, Préface Ronan Nédélec. Éditions Élysande, 204 p., 27€. Parution : 23 janvier 2026