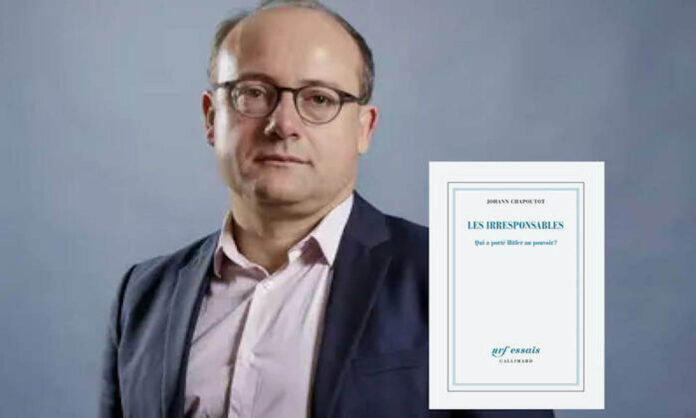

Avec Les irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir ? (Gallimard, 2025, Prix Augustin-Thierry), Johann Chapoutot signe l’un de ces livres qui prétendent faire plus qu’« expliquer » le passé. Il entend instruire un procès. Un procès des élites allemandes qui, entre 1930 et 1933, ont préféré Hitler à la gauche, puis Hitler à la démocratie. Mais, en creux, c’est aussi un procès des élites qui gouvernent aujourd’hui l’Europe au nom du centre, de la raison, de l’Europe, des marchés.

Au cœur de ce geste, un mot-clé, forgé pour frapper les esprits : l’« extrême centre ». C’est lui qui va porter Hitler au pouvoir ; c’est lui qui, analogiquement, serait aujourd’hui en train d’ouvrir la voie à l’extrême droite en Europe. Le concept est puissant, presque jubilatoire. Reste qu’il amalgame sous un même label des réalités bien différentes : un centre libéral au sens politique classique et un centre néolibéral, technocratique, soluble dans le capitalisme global. Or c’est précisément cette confusion qui mérite d’être interrogée si l’on veut éviter que le procès de l’« extrême centre » ne se retourne, paradoxalement, contre ce qu’il reste de libéralisme politique. À force de noircir « le centre » en bloc, on finit par offrir un récit clef en main à tous ceux – à gauche comme à droite de l’échiquier – qui rêvent de remplacer les compromis libéraux par un État dur, vertical, idéologiquement homogène, qu’ils se verraient bien diriger.

Un récit implacable des élites de Weimar

L’ouverture du livre donne le ton. Chapoutot raconte « un consortium libéral-autoritaire, tissé de solidarités d’affaires, de partis conservateurs, nationalistes et libéraux, de médias réactionnaires et d’élites traditionnelles » qui « perd tout soutien populaire » et s’effondre électoralement, passant « de presque 50 % à moins de 10 % des voix ». Ce pouvoir sans base se demande alors comment « garder le pouvoir sans majorité, sans parlement, voire sans démocratie ». La réponse est brutale. C’est en pactisant avec l’extrême droite, avec laquelle il partage l’essentiel – la peur de la gauche, la défense obstinée des intérêts économiques, le refus d’un véritable gouvernement populaire.

Johann Chapoutot déroule minutieusement les étapes. Le chancelier Brüning et son austérité destructrice ; Papen, qui rêve d’un autoritarisme conservateur ; Schleicher qui tente de concilier armée, patronat et nazis ; Hindenburg, vieil aristocrate qui méprise les partis mais tient à préserver son monde. Tous, à des degrés divers, vident la démocratie de sa substance, gouvernent par décrets d’exception, normalisent l’idée que le Parlement peut être contourné. Tous finissent par accepter l’entrée des nazis au gouvernement, puis la chancellerie d’Hitler, persuadés qu’ils sauront contrôler cet agitateur utile.

Le livre a la force dramatique d’un thriller historique. On connaît la fin, mais on sent à chaque étape que rien n’était écrit à l’avance, que d’autres choix étaient possibles, que d’autres coalitions auraient pu se former. Johann Chapoutot insiste sur les moments de bifurcation, sur les avertissements ignorés, sur les rapports de police ou de l’armée qui signalent que le pays est au bord de l’explosion et que la répression ne suffira plus. Les « irresponsables », ce sont ces dirigeants qui refusent de tirer les conséquences de leur propre impopularité et préfèrent livrer le pouvoir aux nazis plutôt que renoncer à leurs privilèges.

Sur ce terrain, celui du récit historique, le livre est solidement charpenté. Johann Chapoutot connaît l’historiographie du national-socialisme sur le bout des doigts, il manie avec aisance journaux intimes, correspondances, mémoires, archives politiques. Son apport n’est pas de révéler un fait inconnu, mais de recomposer un tableau d’ensemble qui est met en pleine lumière la part décisive des élites de Weimar dans l’accession d’Hitler au pouvoir.

L’« extrême centre » comme mot-marteau

Pour désigner ce bloc de forces, Johann Chapoutot forge donc la notion d’« extrême centre ». Ce centre-là n’est ni fasciste ni révolutionnaire ; il se veut raisonnable, responsable, garant de l’ordre. Il se pense « destiné à gouverner par nature », persuadé que sa politique, « la seule réaliste », portera « bientôt ses fruits ». Il ne supporte pas l’idée qu’une alternance démocratique lui retire les clés de l’État. Lorsque sa base électorale se délite, il choisit de suspendre tout ou partie des procédures démocratiques, d’utiliser les forces de répression, d’appeler en renfort un allié plus violent – l’extrême droite – qu’il croit manier comme une force auxiliaire.

Le concept a une efficacité évidente. Il renverse un lieu commun toujours vivant : l’idée que « Hitler a été élu » et qu’il serait donc, au fond, l’expression d’un peuple irrémédiablement porté vers le pire. Johann Chapoutot montre au contraire que ce sont des élites de centre droit, conservatrices, libérales, qui ont mis Hitler au pouvoir ; que le nazisme n’est pas l’irruption d’une barbarie populaire extérieure au système, mais le résultat d’une série de choix opérés au cœur du système afin de préserver l’ordre économique et social.

C’est ce qui permet ensuite le glissement vers le présent. Weimar devient un miroir tendu qui réfléchit nos démocraties libérales. L’auteur ne s’en cache pas. Il rapproche volontiers le « consortium libéral-autoritaire » des années 1930 des élites contemporaines, qu’elles se revendiquent « progressistes », « pro-européennes », « centristes ». Ces gouvernements qui bricolent des états d’exception, qui contournent le Parlement par les procédures, qui tiennent un discours de rationalité gestionnaire tout en laissant prospérer des colères sociales profondes, qui n’hésitent pas à reprendre des thèmes de l’extrême droite pour protéger leur flanc.

C’est là que le livre quitte le strict terrain historiographique pour entrer dans le champ de l’intervention politique. Il le fait avec courage, mais aussi au prix d’une importante simplification, voire réduction : en parlant de l’« extrême centre » comme d’un bloc homogène, il aplanit des lignes de fracture qui sont, aujourd’hui, décisives.

Centre libéral, centre néolibéral : ce que le livre amalgamme

On peut, pour clarifier, il faut pour clarifier distinguer deux versants que Les irresponsables ne sépare pas.

Il y a d’abord un centre libéral au sens politique classique. Il est l’héritier de l’État de droit, des constitutions, des libertés publiques, du pluralisme. Il croit aux contre-pouvoirs, à l’indépendance des juges, à un certain sens du service public. Il pratique le compromis parlementaire, accepte le principe de l’alternance. Il peut être pro-marché en économie, mais il pose une ligne rouge : les libertés politiques, les garanties procédurales, l’égalité de droits ne sont pas négociables. Ce centre-là a souvent été timoré, conservateur, voire aveugle aux enjeux sociaux ; il n’en demeure pas moins, dans l’histoire, un rempart contre les extrêmes, et ce d’autant plus qu’il rassemble toute une frange de la population – sans doute majoritaire – composée de personnes de toutes conditions et de toutes confessions, y compris athées, qui partagent une même volonté de paix enrichissante pour tous.

Et puis il y a le centre néolibéral, technocratique, dissolu dans le capitalisme global. C’est le cœur à gauche et le portefeuille à droite, le « en même temps » qui conjugue discours progressiste et orthodoxie économique ; les élites pour qui la vraie souveraineté est celle des marchés, des agences de notation, des grandes plateformes, des blocs américain et chinois. Ce centre-là revendique l’Europe, la modernité, l’ouverture, mais considère la démocratie comme un problème à gérer : il s’agit de « piloter » l’opinion, de « manager » les consentements, de réduire la politique à la communication et à la réforme permanente. C’est tout le travail de la Direction des médias du ministère de la Culture, en tant que cheville ouvrière de la concentration des médias entre les mains de quelques grosses fortunes capitalistes, d’oeuvrer à leur hégémonie notamment en leur allouant des centaines de millions de subventions au nom d’un pluralisme qui, dans les faits, s’est réduit comme peau de chagrin (voir notre article de fond)

Hyper-intégré aux circuits transnationaux de la finance, des GAFAM, des chaînes d’approvisionnement et des think tanks, ce centre néolibéral est, en pratique, plus loyal au capitalisme global qu’à un demos national ou européen concret. Il affaiblit les syndicats, contourne les partis, renforce les concentrations médiatiques, traite les services publics comme des variables d’ajustement, délègue à la concurrence ou aux plateformes des fonctions autrefois dévolues à la puissance publique.

Le problème, dès lors, n’est peut-être pas « le centre » en général, mais le fait que ce centre néolibéral ait progressivement pris la place et la parole du centre libéral, notamment sous les présidences Hollande puis Macron, qui ont assumé l’un et l’autre un basculement durable vers le social-néolibéralisme, l’alignement sur les contraintes de la mondialisation financière et une verticalité toujours plus technocratique. Le centre néolibéral parle au nom de la raison, de l’Europe, de l’État de droit, alors qu’il en sape patiemment les bases matérielles qui sont la confiance civique, l’égalité minimale, la stabilité des institutions. Là où un centre libéral pourrait encore jouer un rôle de rempart, un centre néolibéral est structurellement producteur de colère, de désaffiliation, de sentiment d’abandon – l’exact carburant dont vivent les extrêmes – tout en se présentant comme le seul « barrage » crédible.

C’est ce distinguo interne du « centre » que le mot-marteau « extrême centre » laisse dans l’ombre.

Relire Les irresponsables avec cette distinction

Si l’on reste dans la séquence 1930-1933, le concept d’« extrême centre » fonctionne assez bien. Les élites que décrit Yohann Chapoutot – patrons, grands propriétaires, hauts fonctionnaires, dirigeants de partis – convergent dans une stratégie commune qui est de maintenir une politique d’austérité radicale, vider la démocratie parlementaire de son contenu puis utiliser les nazis pour briser le mouvement ouvrier et contenir la gauche. Dans ce contexte, le bloc des « responsables » qui livrent la République à Hitler mérite le nom d’« extrême centre » : il y a bien un centre économico-politique qui bascule dans l’extrême, non par idéologie fasciste, mais par refus de perdre le pouvoir.

Le déplacement se produit lorsque le livre systématise l’analogie avec le présent. En traitant les élites contemporaines de « centre » – progressistes, sociaux-libéraux, pro-européens – comme les héritières quasi directes de celles de Weimar, Johann Chapoutot prend le risque de niveler des différences essentielles. Il analyse peu le fait que l’architecture actuelle des pouvoirs est traversée par une tension entre libéralisme politique et néolibéralisme économique. Or, fait largement sous-estimé dans le débat public comme dans une partie du monde universitaire, il existe certes des “progressistes, sociaux-libéraux, pro-européens” néolibéraux, mais aussi de nombreux “progressistes, sociaux-libéraux, pro-européens” qui sont explicitement anti-néolibéraux. Cette distinction est mise sous le boisseau ; le centre apparaît comme un bloc compact, alors qu’il est lui-même traversé par des fractures profondes. En effaçant cette ligne de partage, Johann Chapoutot laisse dans l’ombre tout un pan de la réalité complexe des aspirations et des identités politiques de nos concitoyens, que le livre contribue alors, volontairement ou non, à homogénéiser sous le seul signe de l’« extrême centre ».

L’élite néolibérale contemporaine parle au nom du libéralisme – droits, Europe, modernité, ouverture – mais désarme, en pratique, le libéralisme politique : affaiblissement des corps intermédiaires, gouvernement par ordonnances et conseils d’experts, dépendance accrue aux marchés financiers, alignement sur les standards des grandes entreprises globales, tolérance aux oligopoles médiatiques. Celle qui prépare le terrain, sans forcément le vouloir, à des forces autoritaires qui se présentent comme « populaires », « protectrices », parfois « sociales ».

Le geste de Johann Chapoutot reste précieux. Il rappelle que les fascismes ne surgissent pas ex nihilo, qu’ils s’installent au pouvoir par une série de décisions prises au cœur même du système. C’est un acquis essentiel du livre qu’il serait absurde de minimiser. Pour autant, en ramenant, aujourd’hui, tout ce qui se tient au centre à l’« extrême centre », il amalgame ce qui relève encore d’un libéralisme politique défendable et ce qui appartient à la rationalité néolibérale qui organise la dépossession démocratique.

Un livre qui immunise… ou qui nourrit le ressentiment anti-centre ?

Reste alors une question plus dérangeante, qu’il faut poser sans détour : à qui profite, politiquement, le grand procès des « irresponsables » orchestré par Johann Chapoutot ?

L’intention de l’auteur est limpide. Il veut en finir avec une vulgate confortable (« Hitler a été élu »), rappeler la responsabilité des élites qui ont installé le nazisme au pouvoir, faire sentir la fragilité de nos démocraties dès lors qu’un bloc économico-politique se croit propriétaire de l’État. Il entend vacciner contre les tentations d’alliance avec l’extrême droite en montrant, par l’exemple, le coût irréversible de ce choix.

Mais, lu dans un paysage où centre libéral et centre néolibéral sont déjà confondus dans la perception commune, le discours sur l’« extrême centre » peut produire un effet exactement inverse à celui recherché : délégitimer globalement l’idée même de centre et, avec elle, ce qu’il reste de libéralisme politique. À force de marteler que « ce sont toujours des libéraux qui mettent les fascistes au pouvoir », on fabrique un récit où tout ce qui n’est ni révolutionnaire ni nationaliste apparaît comme intrinsèquement suspect. On offre ainsi un boulevard narratif aux forces qui rêvent d’en finir non seulement avec le néolibéralisme, mais avec le libéralisme tout court, ses contre-pouvoirs, ses procédures, son souci des droits.

S’ajoute ici une autre dimension que le livre n’affronte que marginalement alors qu’elle est décisive, le fait que l’hitlérisme se présente lui-même comme un “parti national-socialiste des travailleurs allemands” (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Il conviendrait de cesser de l’oublier. Trop de lectures, en France, continuent de passer rapidement sur cet héritage socialiste et matérialiste du nazisme, comme si l’on craignait d’en tirer toutes les conséquences.

Le national-socialisme a aussi été une offre politique à tonalité socialiste et matérialiste. Il articule redistribution sélective, culte de la production, promesse de communauté organique débarrassée des « parasites ». Cette matrice matérialiste a bel et bien séduit une large partie des classes populaires en quête de reconnaissance et de protection ; elle a aussi fasciné, d’une autre manière, les ultra-capitalismes qui ont très vite compris ou pressenti l’avantage d’une société dirigée par une lecture strictement sociale-matérielle du monde. Une telle lecture élimine progressivement les barrières morales et spirituelles humanistes, fait sauter les freins symboliques, religieux ou éthiques, et fluidifie l’ensemble de la vie sociale en un vaste marché de mobilisation au bénéfice des plus puissants. De ce point de vue, l’hitlérisme a été à la fois une promesse aux « travailleurs nationaux » et un formidable accélérateur d’enrichissement pour ceux qui savaient tirer profit de cette nouvelle mise en circulation des corps, des biens et des consciences.

Autrement dit, Les irresponsables peut être lu comme une mise en garde salutaire contre la répétition de 1933. Mais il peut tout aussi bien être reçu comme une confirmation que tout ce qui se réclame du centre est irrémédiablement corrompu, complice, condamné, et que la seule véritable alternative passerait par des options explicitement illibérales – qu’elles se colorent de nationalisme ou de socialisme, voire de national-socialisme. Dans le premier cas, le livre sert de baromètre critique pour réarmer la démocratie ; dans le second, il devient carburant pour le ressentiment anti-centre dont vivent les extrêmes en masquant au passage la part proprement matérialiste et productiviste des idéologies autoritaires qui les rend si compatibles avec les formes les plus dures du capitalisme.

D’où l’importance de l’opération conceptuelle esquissée plus haut. Non pas pour neutraliser le geste de Johann Chapoutot, mais pour l’affiner et, en un sens, le radicaliser là où il est le plus utile. En explicitant la distinction entre centre libéral et centre néolibéral, en rappelant que le nazisme fut tout autant une entreprise de national-socialisme matérialiste qui a su s’associer une alliance des élites conservatrices, on évite que le procès de l’« extrême centre » ne débouche sur un simple discrédit de tout centre. On rappelle qu’il est encore possible, au moins en théorie, de défendre un libéralisme politique – État de droit, séparation des pouvoirs, pluralisme, services publics – contre le néolibéralisme qui l’évide de l’intérieur, et de démasquer ce qui, dans les nouvelles offres autoritaires et illibérales, relève à la fois de la séduction des classes populaires et de l’ultra-capitalisme le plus décomplexé.

C’est peut-être là, au fond, le prolongement nécessaire des irresponsables. Loin de se contenter de dénoncer les élites qui, hier, ont mis Hitler au pouvoir, il s’agirait désormais d’identifier plus précisément celles qui, aujourd’hui, fabriquent la colère dont se nourrissent les nouveaux autoritarismes, et de se demander si, entre l’extrême centre et les extrêmes, il reste encore un espace politique à reconstruire pour des sociétés qui ne seraient ni livrées aux marchés, ni livrées aux idoles totalitaires. Les irresponsables ne sont pas toujours ceux…