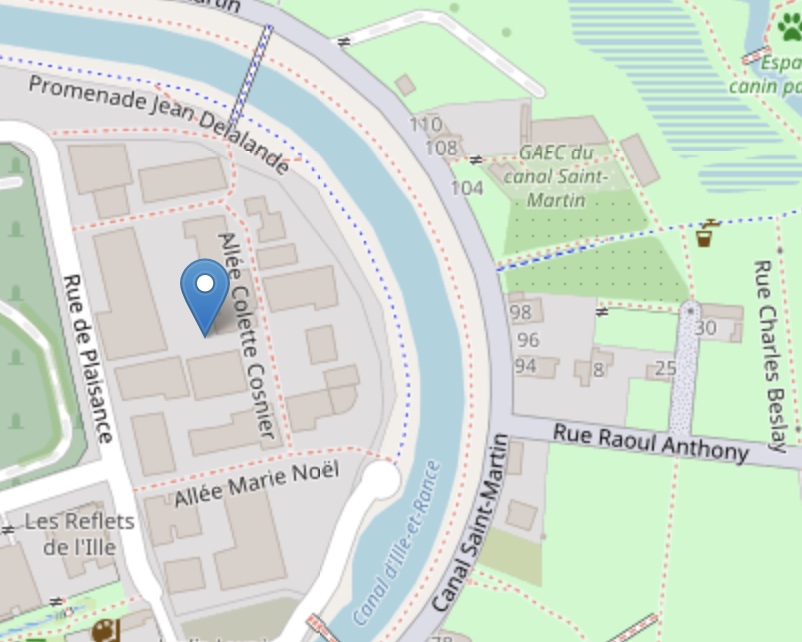

En donnant le nom de Colette Cosnier à une allée rennaise – inaugurée au printemps 2025, dans le secteur Saint-Martin près du canal –, la Ville de Rennes a choisi de faire entrer dans la géographie quotidienne une femme qui a passé sa vie à agrandir l’espace du possible pour d’autres femmes. Une enseignante, une écrivaine, une historienne des invisibles, une féministe d’action intellectuelle – discrète, déterminée, et longtemps trop peu connue du grand public.

Car si Colette Cosnier n’a jamais cherché la lumière, elle a, toute sa carrière, cherché l’inverse qui fut d’éclairer. Éclairer ce que la littérature laisse dans l’ombre quand elle ne s’intéresse qu’aux “grands hommes”. Éclairer ce que l’histoire escamote quand elle oublie les trajectoires ordinaires et les gestes d’émancipation, les luttes sans tribune, les résistances sans drapeau. Éclairer, enfin, la façon dont une ville – Rennes – peut devenir un laboratoire de matrimoine ; un lieu où l’on apprend à nommer les femmes, à les lire, à les transmettre, à les rendre légitimes.

Née le 28 avril 1936 à La Flèche, en Sarthe, fille unique d’un père électricien et d’une mère couturière, Colette Cosnier appartient à cette génération pour qui l’école n’est pas un décor, mais une brèche. Elle s’installe à Rennes dès 1954 pour y suivre des études de lettres. Un choix qui dit déjà beaucoup, tant la filière universitaire reste alors socialement sélective. Elle obtient un doctorat de 3e cycle en littérature française en 1963, mais son parcours demeure atypique, pas de carrière “toute tracée”, pas d’appartenance docile à une élite académique, plutôt une trajectoire oblique, faite de passion, de travail, et d’une énergie de transmission qui ne se négocie pas.

Avant l’université rennaise, il y a Paris. Des années où elle enseigne, écrit, fréquente le théâtre, collabore, observe. Ce compagnonnage avec la scène n’est pas anecdotique, il nourrit une manière de penser l’enseignement comme un art vivant, une présence, une relation, une dramaturgie du savoir. Chez elle, la culture n’est pas un capital à exhiber, mais une matière à partager.

Quand elle rejoint Rennes 2 en 1973 (où elle enseignera la littérature générale et comparée jusqu’en 1995, puis poursuivra encore des enseignements ailleurs jusqu’à la fin des années 1990), Colette Cosnier fait un choix qui, à l’époque, n’a rien d’évident qui est de mettre en place un cours composé uniquement d’écrivaines. Aujourd’hui, l’idée paraît normale. En 1973, elle est radicale. [A noter que dans cette veine, mon père, le professeur Jean-Claude Roberti a inauguré en 1984 un cours de civilisation et littérature slave à Rennes 2 composé uniquement d’écrivaines russophones.]

Son intuition est simple et renversante. Si l’on n’enseigne pas les autrices, ce n’est pas qu’elles n’existent pas ; c’est qu’un système de légitimation a organisé leur absence. Et ce système se reproduit à l’université comme ailleurs. Par les bibliographies, par les concours, par les habitudes, par l’ironie de certains collègues, par le “ce n’est pas assez porteur”, par l’idée sourde qu’étudier des femmes serait une spécialité, un sous-genre, un supplément d’âme. Elle, au contraire, en fait une colonne vertébrale.

Elle travaille sur des thèmes qui résonnent encore : autobiographie et femmes, sexisme et éducation “de Molière à Beauvoir”, liens entre culture, corps et émancipation. Et surtout, elle ouvre les portes d’une bibliothèque intérieure à des générations d’étudiantes et d’étudiant, des signatures passées comme une constellation d’autrices liées aux années 1970-1980, qui articulent sexualité, langage, domination, réappropriation de soi. Dans ce geste, il y a une politique qui est qu’apprendre à lire autrement, c’est apprendre à vivre autrement.

Ce qui force l’admiration, c’est sa persévérance. Elle ne cède ni aux effets de mode, ni aux retours de bâton. Au moment où le féminisme devient mal vu dans certains milieux universitaires, elle tient. Là où d’autres se taisent, elle continue. Elle enseigne le genre en littérature à une époque où le mot, dans les couloirs, provoque au mieux un haussement d’épaules, au pire un mépris explicite.

Colette Cosnier ne se contente pas d’un contenu et invente une pédagogie. Elle sait que l’émancipation ne se fait pas uniquement par l’argument, mais par l’expérience. Elle organise des rencontres intergénérationnelles qui fait dialoguer des femmes retraitées de l’université et des étudiantes. On y parle éducation, religion, mariage, normes, souvenirs, et les textes étudiés cessent d’être des objets lointains. Ils deviennent des miroirs, des outils, des révélateurs. L’université, ainsi, sort de sa bulle et redevient un espace public.

Elle participe aussi à des cours enregistrés pour l’enseignement à distance, conçus comme des émissions “théâtralisées”. Là encore, elle refuse l’université grisâtre. Elle veut que la pensée circule, qu’elle se rende audible, qu’elle touche. Un féminisme en actes, mais par la culture.

Ce qui la rend précieuse, c’est qu’elle n’oppose jamais création et recherche. Elle écrit des romans, des essais, des pièces, des biographies. Son roman Le chemin des salicornes (1981) porte déjà, par sa sensibilité, une vision de l’émancipation comme reconquête. Une femme se reprend, se réinvente, se réapproprie sa vie après une rupture. Cette cohérence entre vie intellectuelle, écriture et engagement est sans doute son trait le plus profond. Elle ne théorise pas les femmes, elle les accompagne.

Son travail biographique est particulièrement emblématique. Elle s’attache à des figures de femmes dont la mémoire a été tronquée, abîmée, censurée – au premier rang desquelles Marie Bashkirtseff. En allant vérifier les manuscrits, en comparant les versions, elle démontre très concrètement comment une parole féminine peut être réécrite après coup pour devenir plus acceptable, moins dérangeante, moins libre. Elle donne à voir, sur pièces, le mécanisme même de l’effacement.

À Rennes, elle a aussi cet ancrage rare des intellectuels qui aiment leur ville au point de la documenter. Elle écrit sur Rennes et le procès Dreyfus, sur la façon dont un événement national transforme une ville et réciproquement. Et elle publie Parcours de femmes à Rennes, un livre-promenade qui fait exactement ce que l’allée baptisée à son nom vient symboliquement prolonger qui est d’inscrire les femmes dans la carte, faire lever les yeux, rappeler que l’histoire se lit aussi au coin des rues.

Certains disent de Colette Cosnier qu’elle était une féministe “discrète”. C’est vrai, si l’on entend par là qu’elle n’a jamais fait de sa personne un étendard. Mais c’est trompeur, si l’on confond discrétion et faiblesse. Car Colette Cosnier appartient à ces militantes qui transforment les structures à travers les programmes universitaires, corpus littéraires, légitimités culturelles, langue elle-même.

Elle participe notamment aux travaux sur la féminisation des noms de métiers, de grades et de fonctions, dans le sillage d’une commission présidée par Benoîte Groult. Là encore, une bataille qui paraît aujourd’hui évidente, mais qui a longtemps été raillée, caricaturée, combattue. Travailler sur la langue, c’est travailler sur le réel, sur ce qui existe, sur ce qui a droit de cité, ce qui devient pensable.

Colette Cosnier fait partie de celles qu’une ville a intérêt à honorer, non par piété, mais par lucidité. Parce qu’elle incarne une idée de l’université comme service public d’émancipation. Parce qu’elle prouve qu’un destin intellectuel peut naître hors des chemins balisés. Parce qu’elle a compris – avant beaucoup – que l’histoire des femmes et la littérature des femmes ne sont pas un sujet, mais un déplacement du regard, une redistribution de la valeur.

Donner son nom à une allée, c’est inviter les passants à une question. Qui était-elle ? Pourquoi elle ? Et cette question, une fois posée, peut devenir contagieuse. Elle fait revenir d’autres noms, d’autres vies, d’autres luttes. Elle fabrique du matrimoine, non comme un slogan, mais comme une pratique.